NEWS

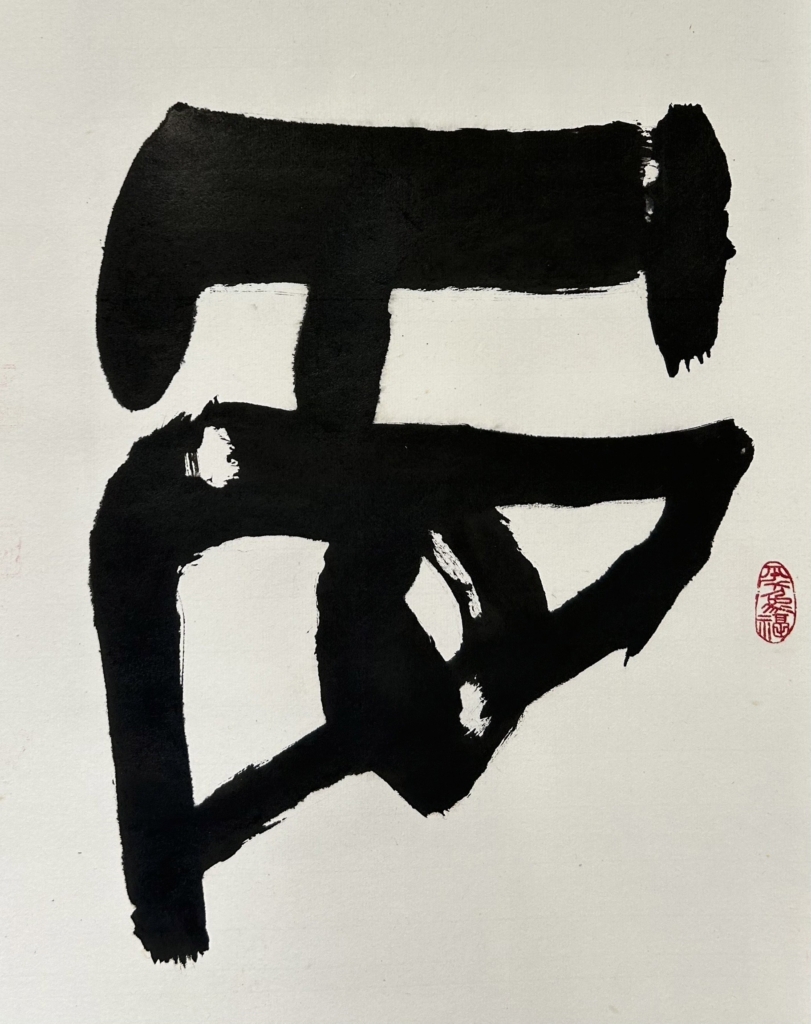

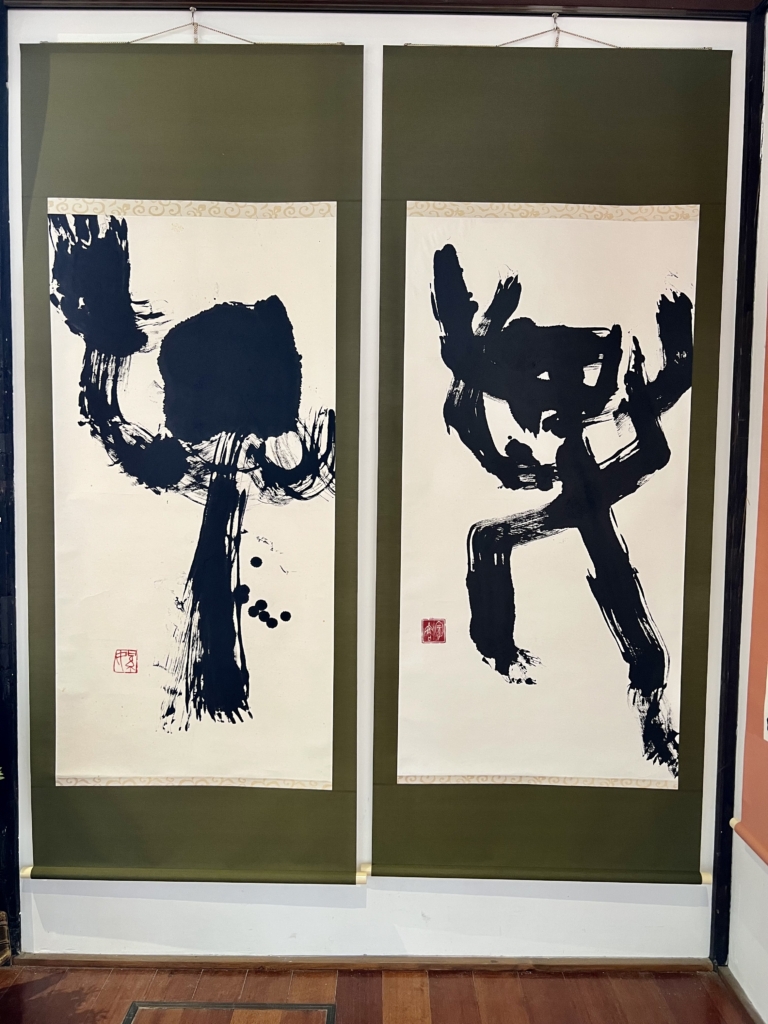

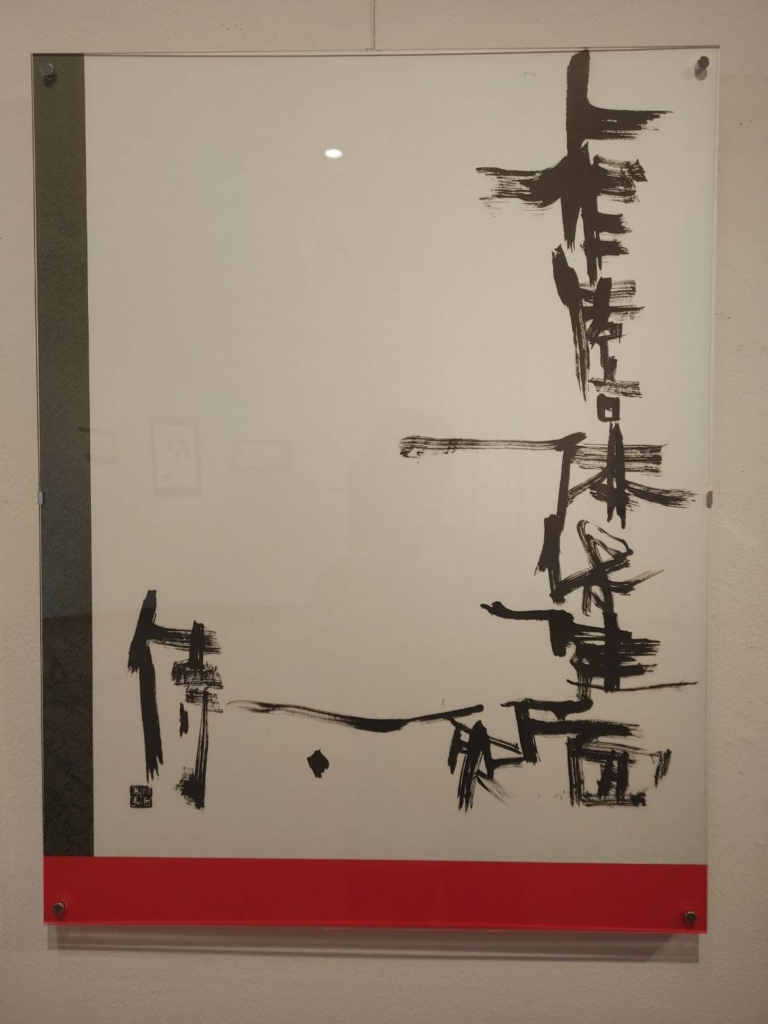

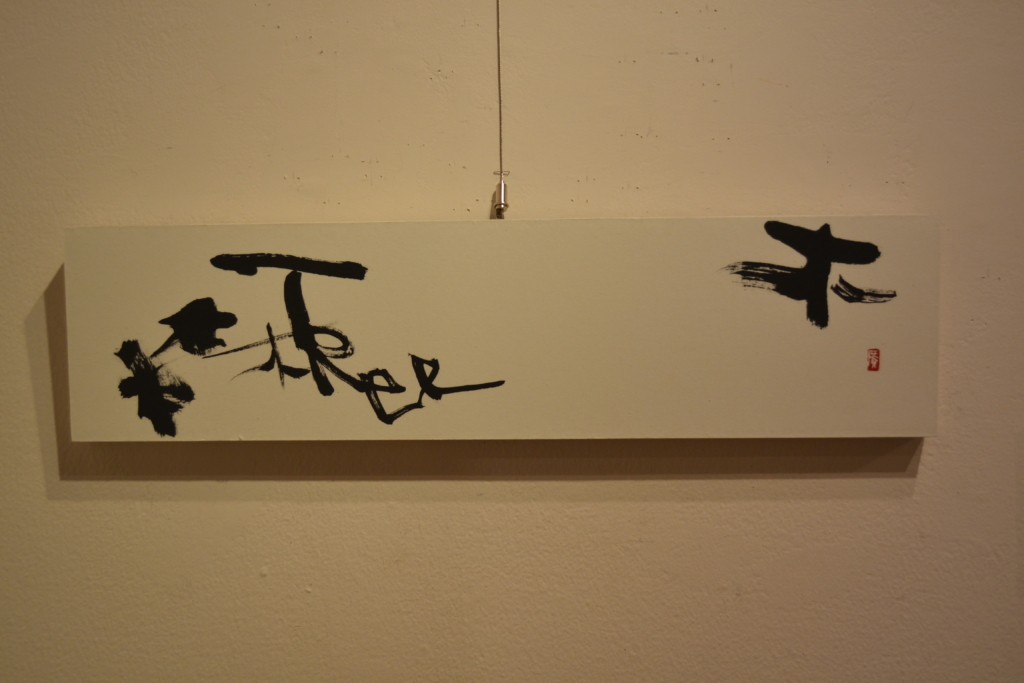

八王子市鑓水にある多摩養育園の二施設、光華(救護施設)と精華(障害者施設)の正面入口に「華」と「人が集まる(甲骨文字の人偏を中心に構成)」を、私が書きました。

理事長の足利正哲氏は「一人一人が華」と言っています。

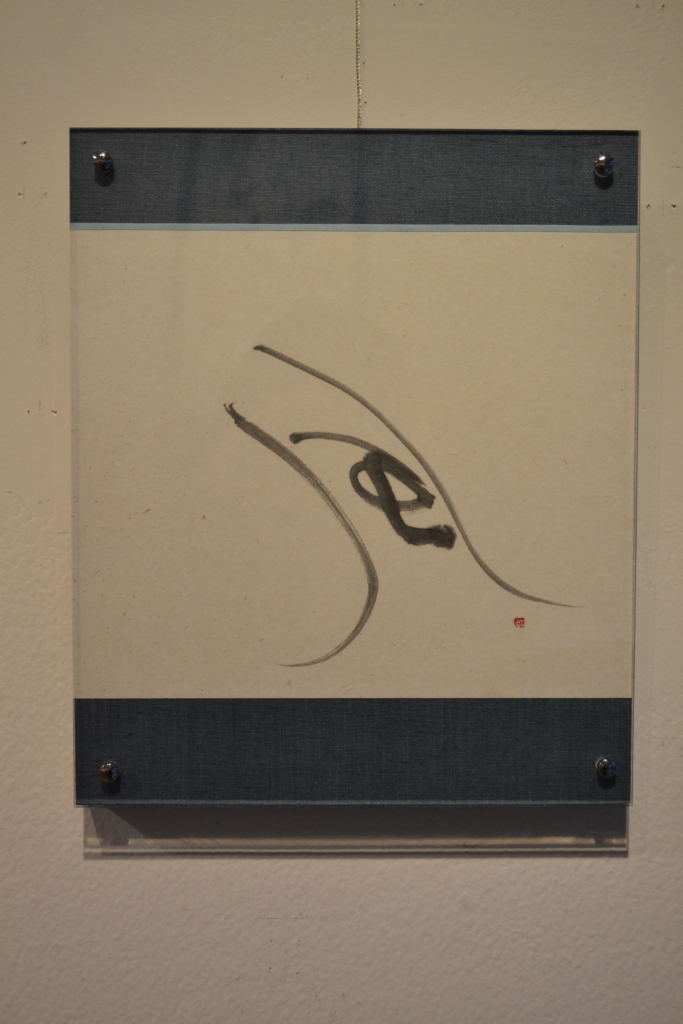

「文字に託(かこ)ちて姿する」を終えて

この度はたくさんの方のご来廊、楽しんでも頂けたようで有難かったです。

千代田区の文化財でもあるギャラリー蔵と展示との調和もよく、広いピクチャーレールの白い壁面は昼も夜も開放されていて、

遠くからも眺めていただけたり、夜間のライトアップもおもしろかったです。

文字を書く行為は私にとっては、文字が出来たころの人間の営み(自然,宇宙、神といったものとの対話)を体験することではないかと、

今になって気づきました。

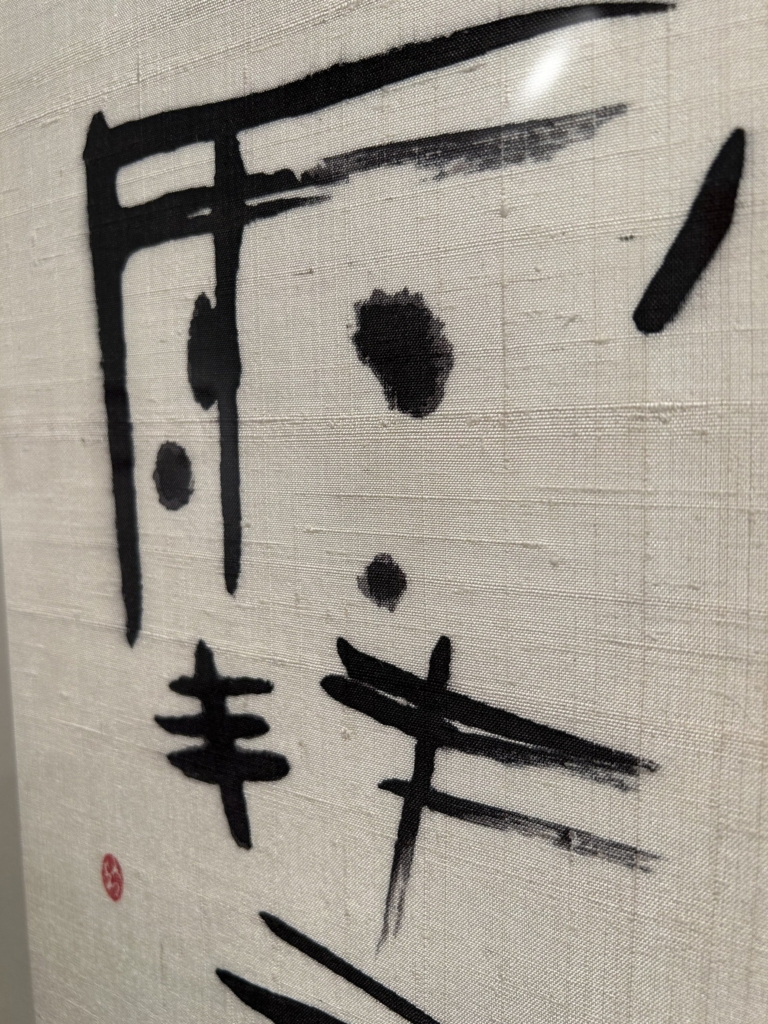

「學」という文字をあえて入り口に掛けましたが、いろんなきっかけで生涯“学び”があるのだろうと思っています。

絮虹

ご案内

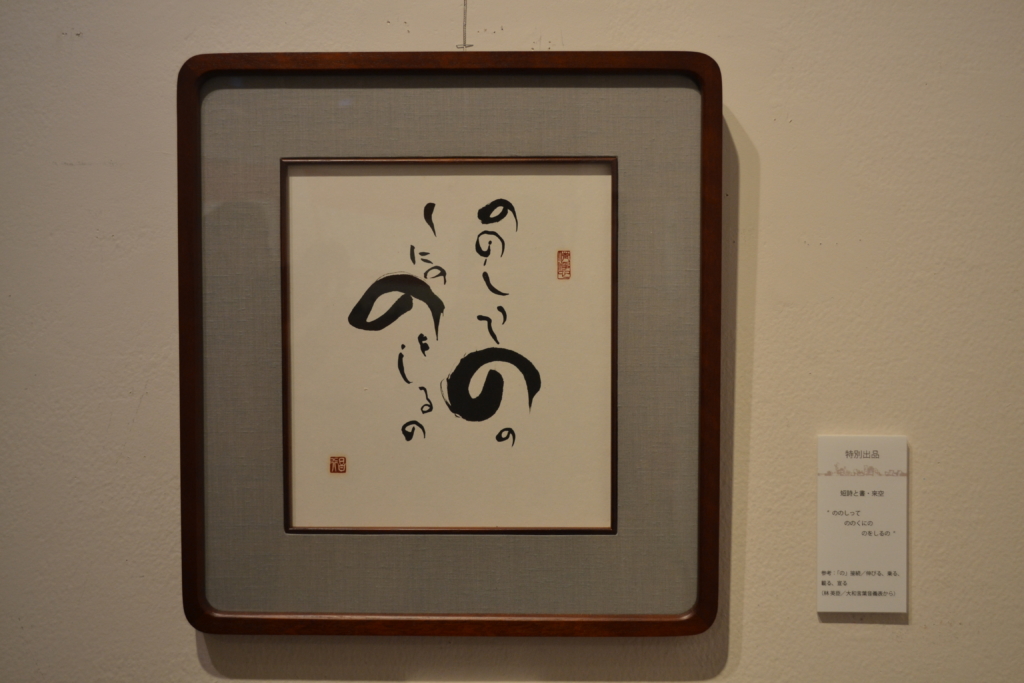

「文字に託(かこ)ちて姿する」

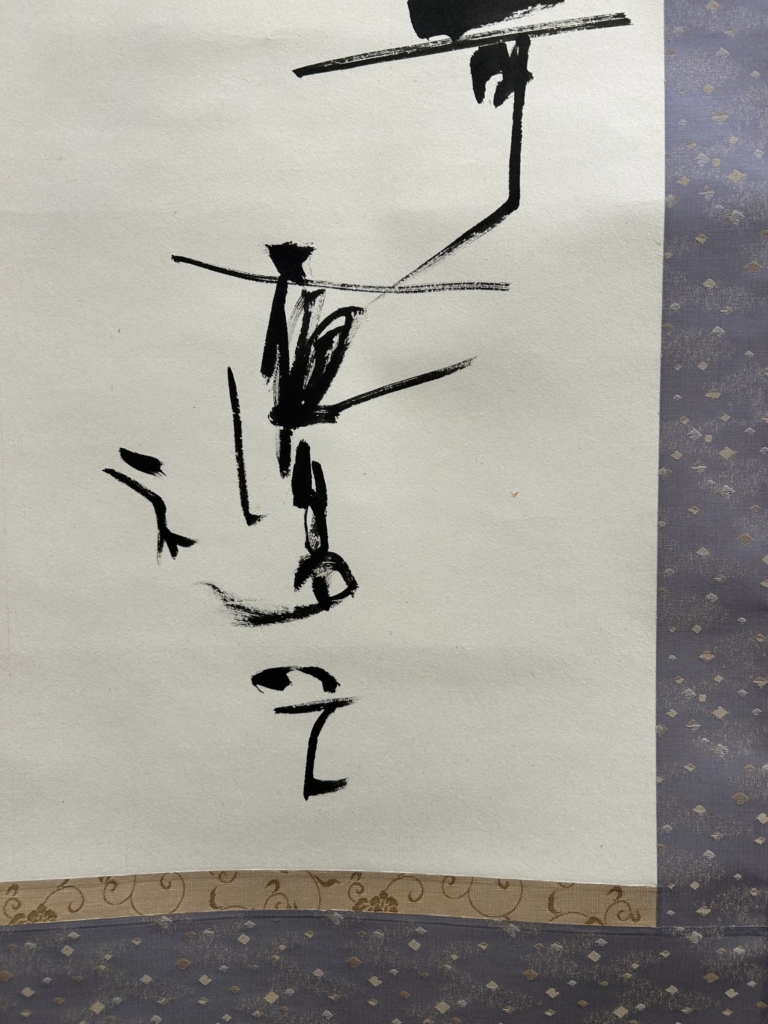

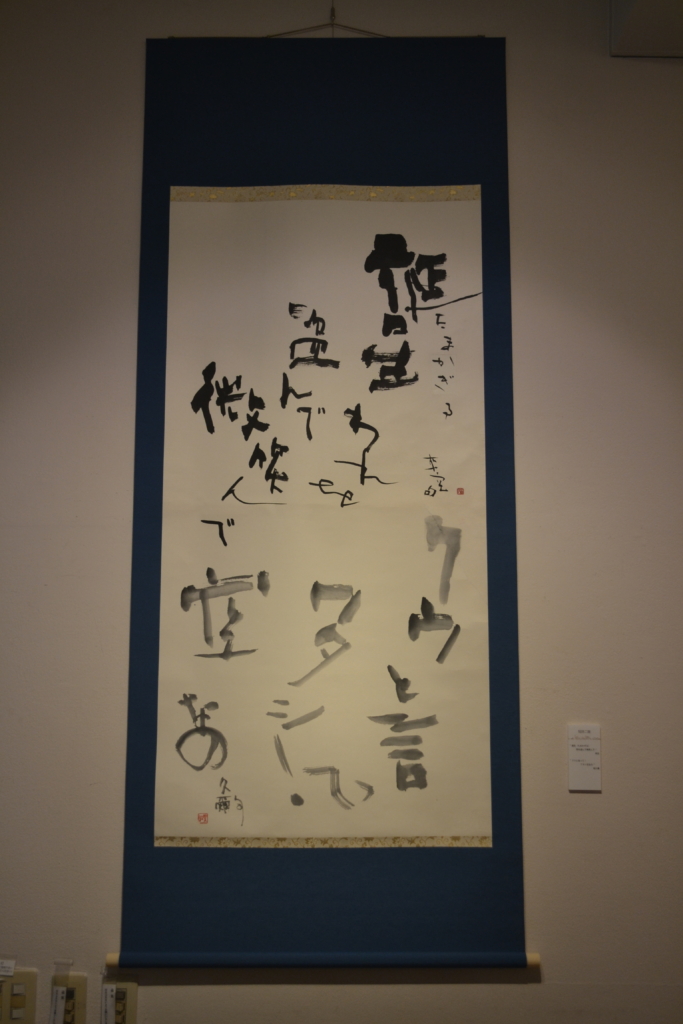

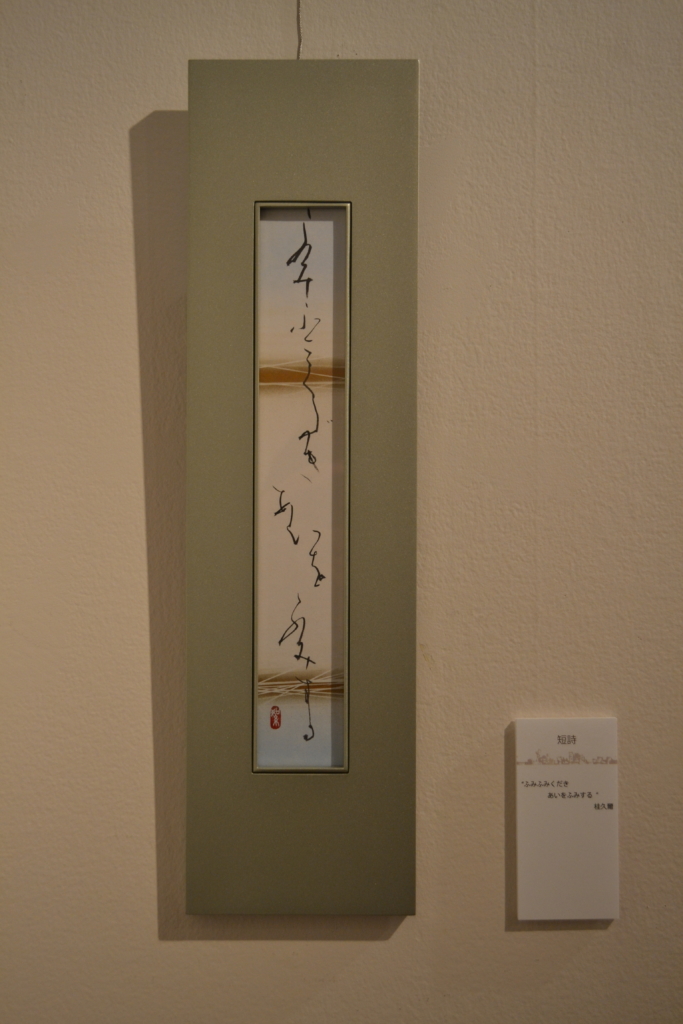

日常の中で触発されるときどき、その空間、イメージ、触感、空気感などを、文字を使って書いてみる。そんな流れでいくつかの象(かたち)ができました。又、言葉が生まれた時もあり、短詩にしたり。五十年程前、河東碧梧桐の表現に会いました。その時の刺激と面白さが根底となり、求めてきたところがあります。

碧師の次元には到底及ばないものの、この今の時代を生きる自分が在り、楽しさがあります。ご笑覧、ご批評賜りますよう。

【会場】

御茶ノ水ソラシティ「Gallery蔵」「KS46Wallピクチャーレールゾーン」

【会期】

2024年11月6日(水)−11月11日(月)

<蔵>

11:00-18:30

初日 14:00から

最終日 17:00まで

<KS46Wallピクチャーレールゾーン 点灯時間>

11:00-23:00

【主催】

國分絮虹

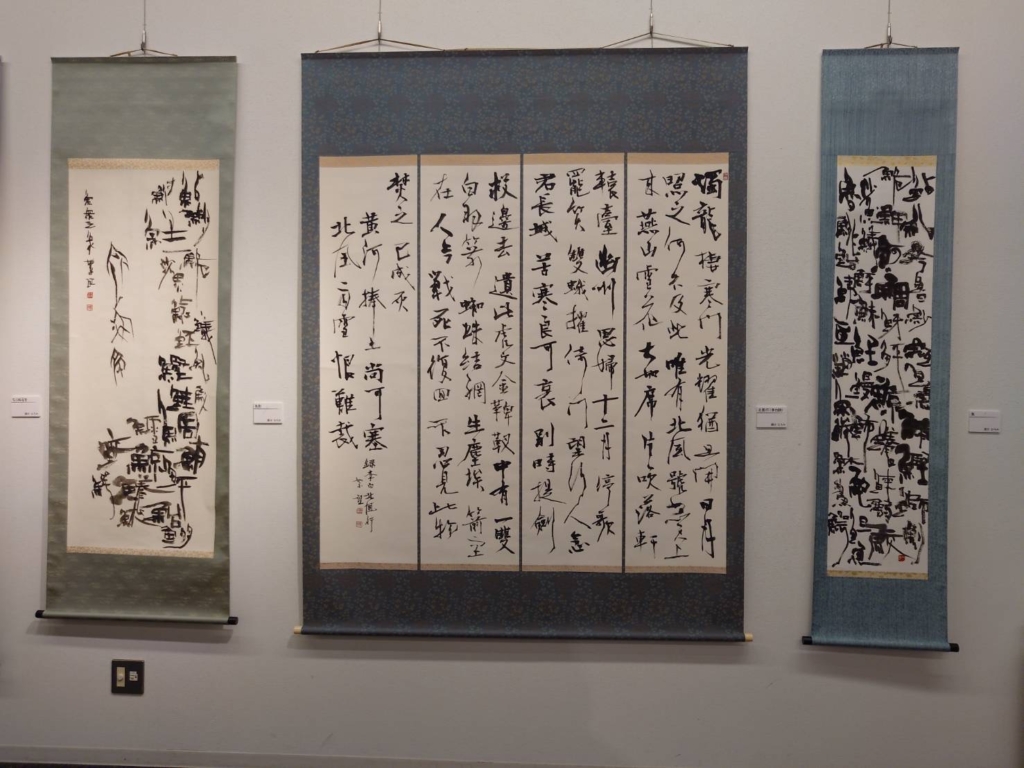

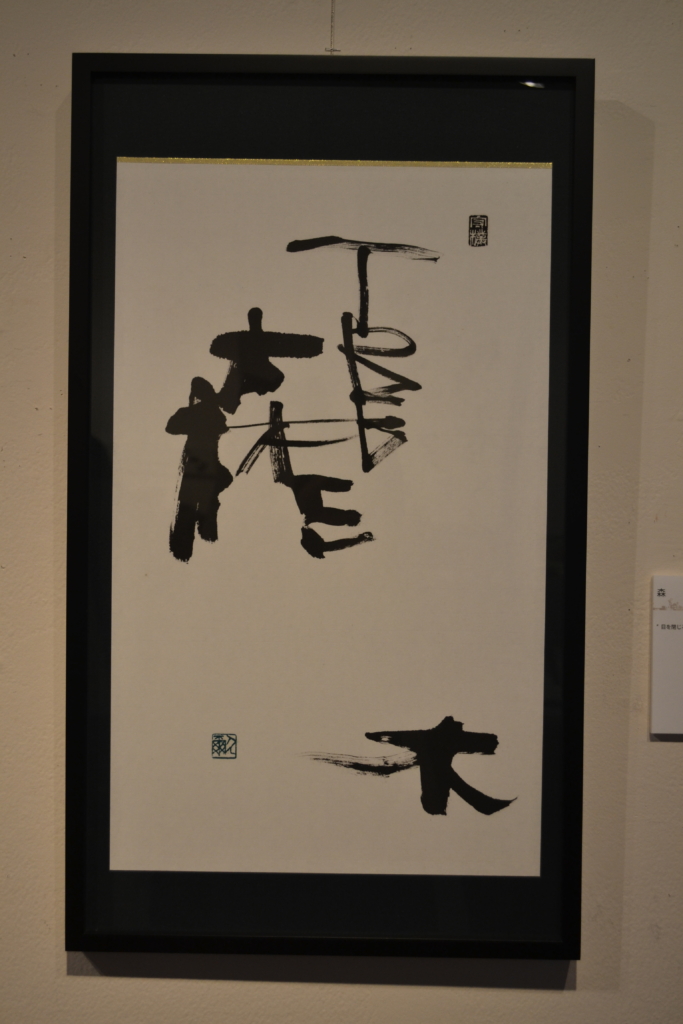

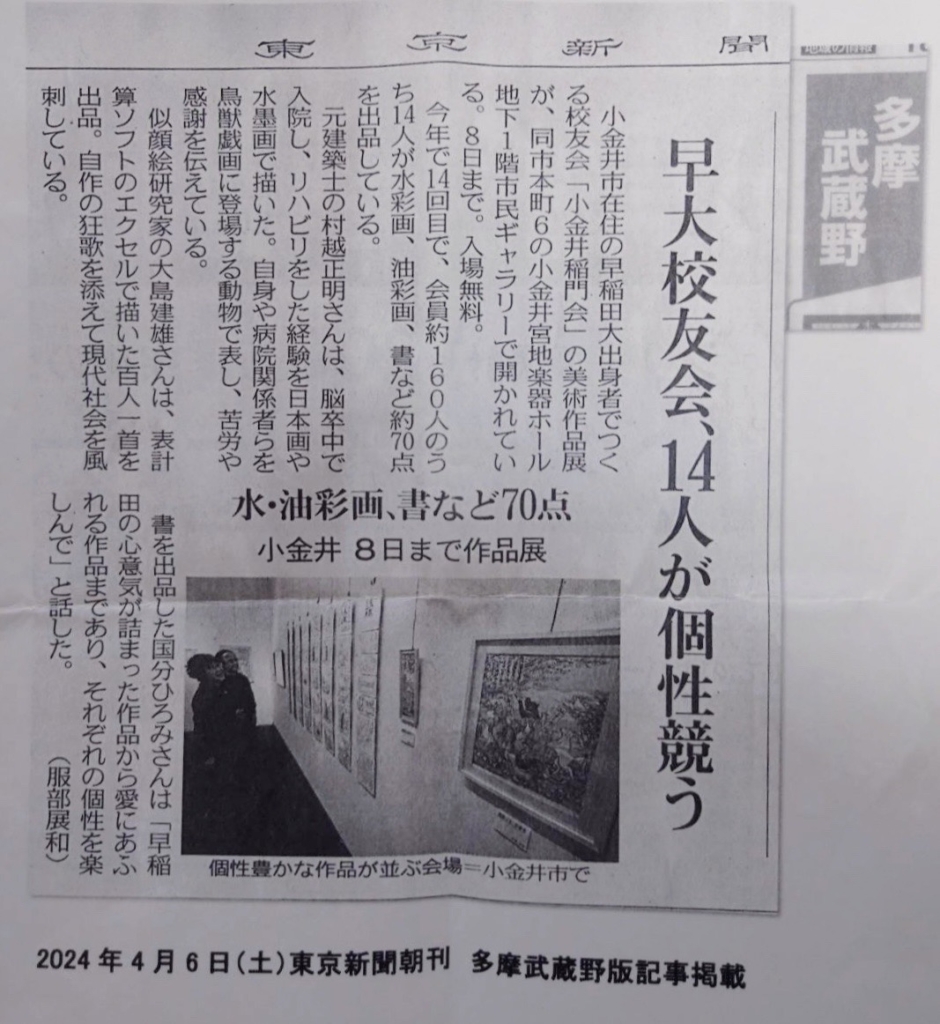

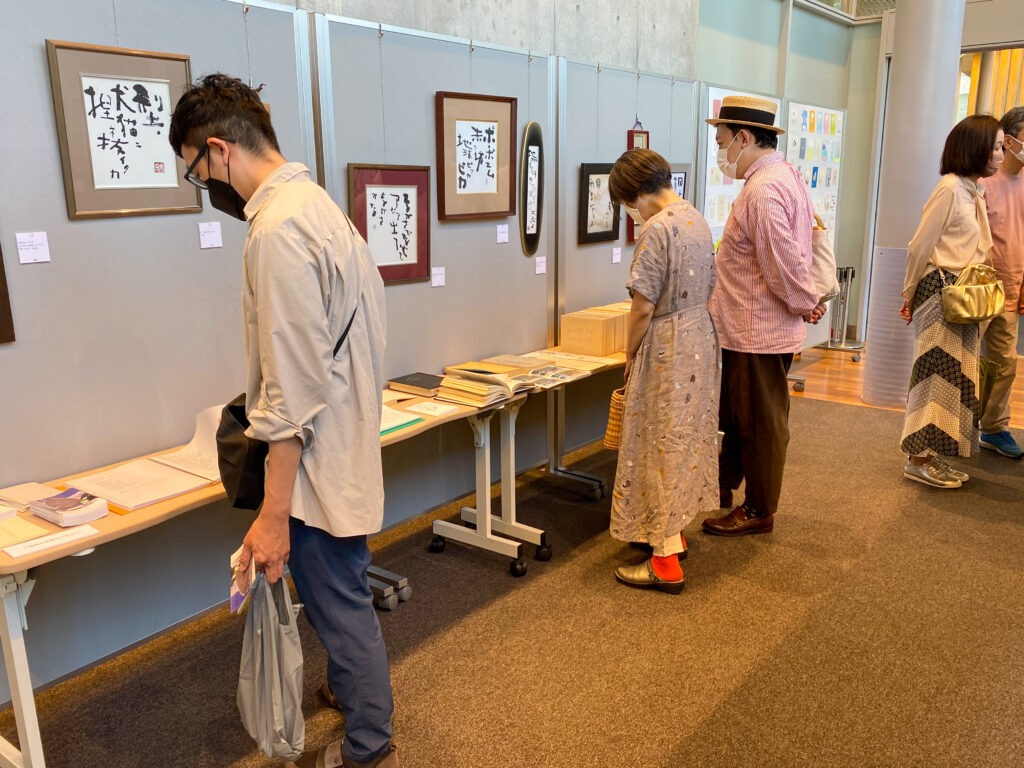

早稲田大学小金井稲門会「第14回美術作品展」に参加しました。

2024年4月2日(火)から4月8日(月)まで、JR中央線武蔵小金井駅前、宮地楽器ホール地下の市民ギャラリーで開催。

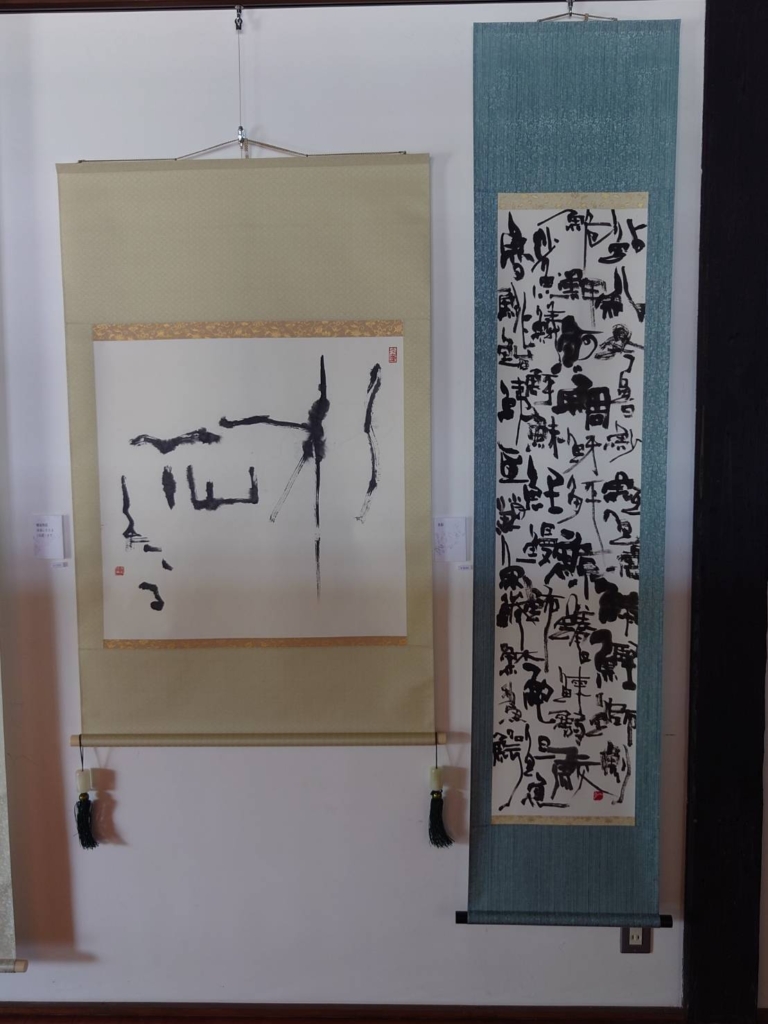

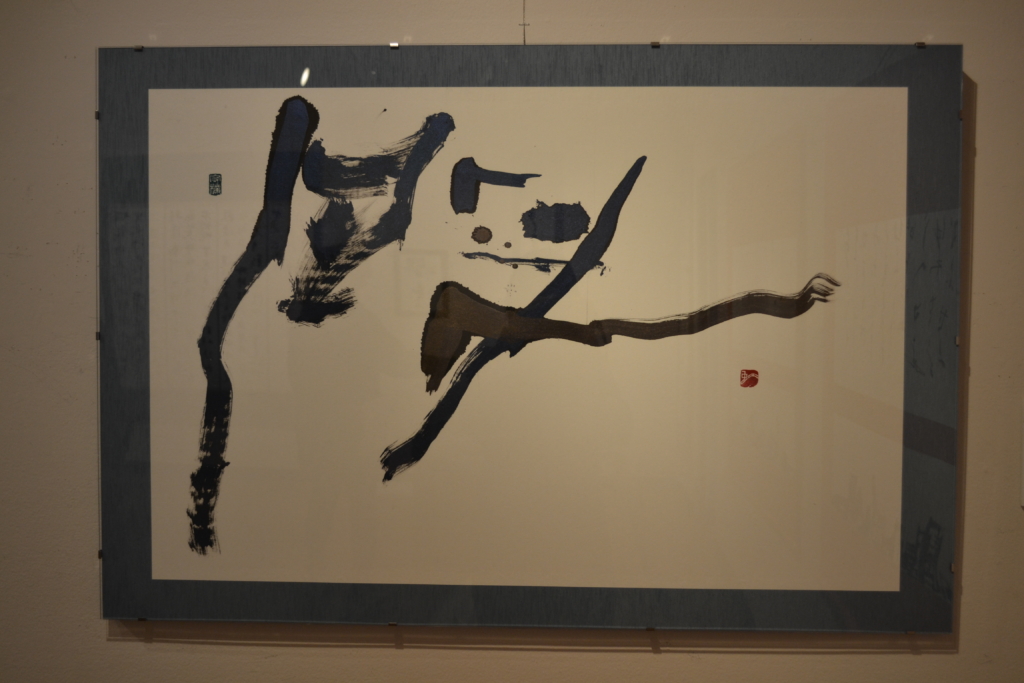

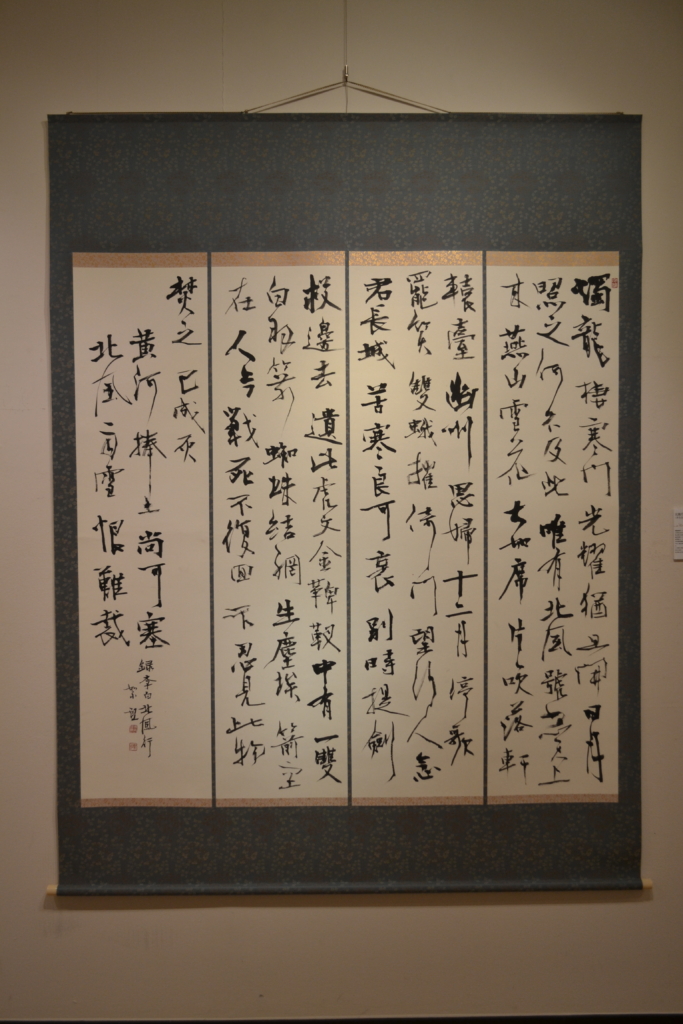

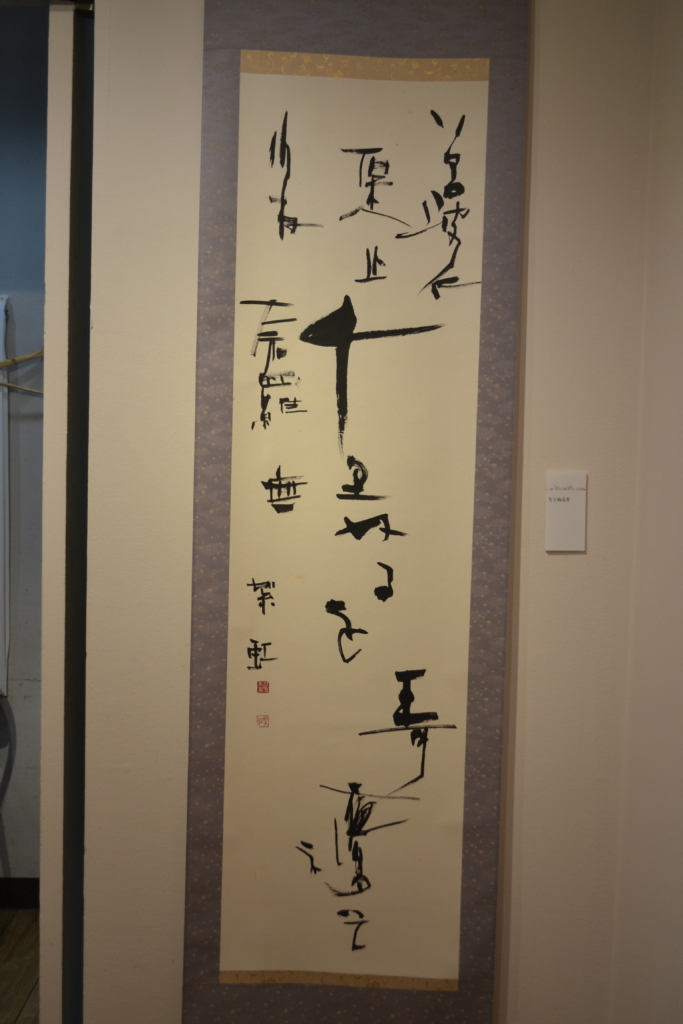

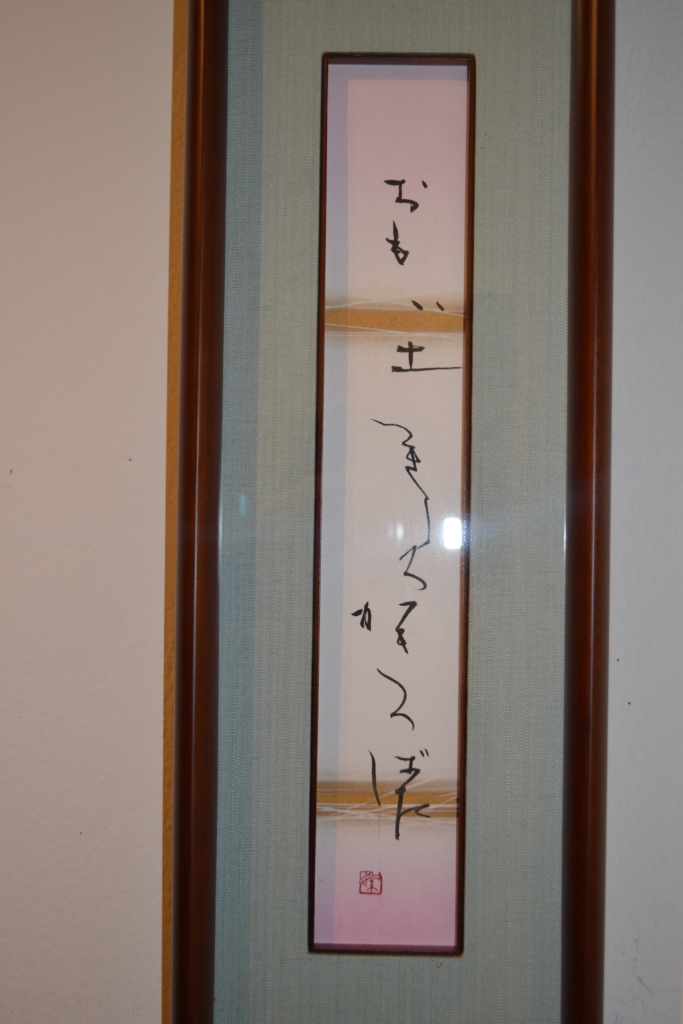

軸7点、額2点を出品しました。

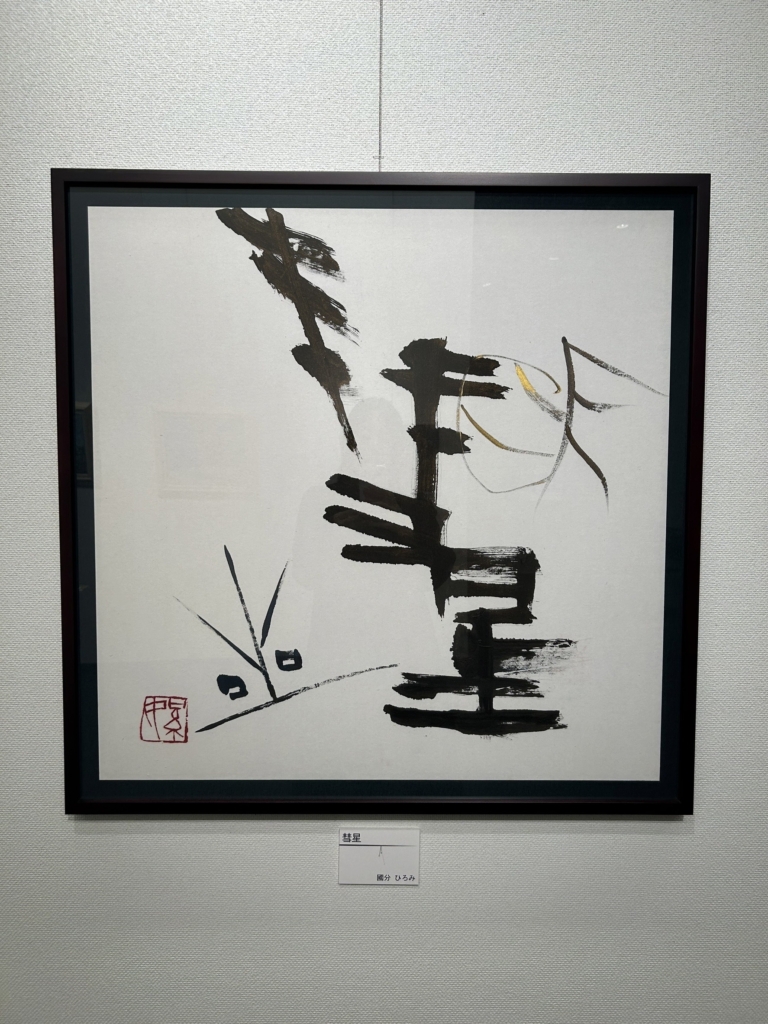

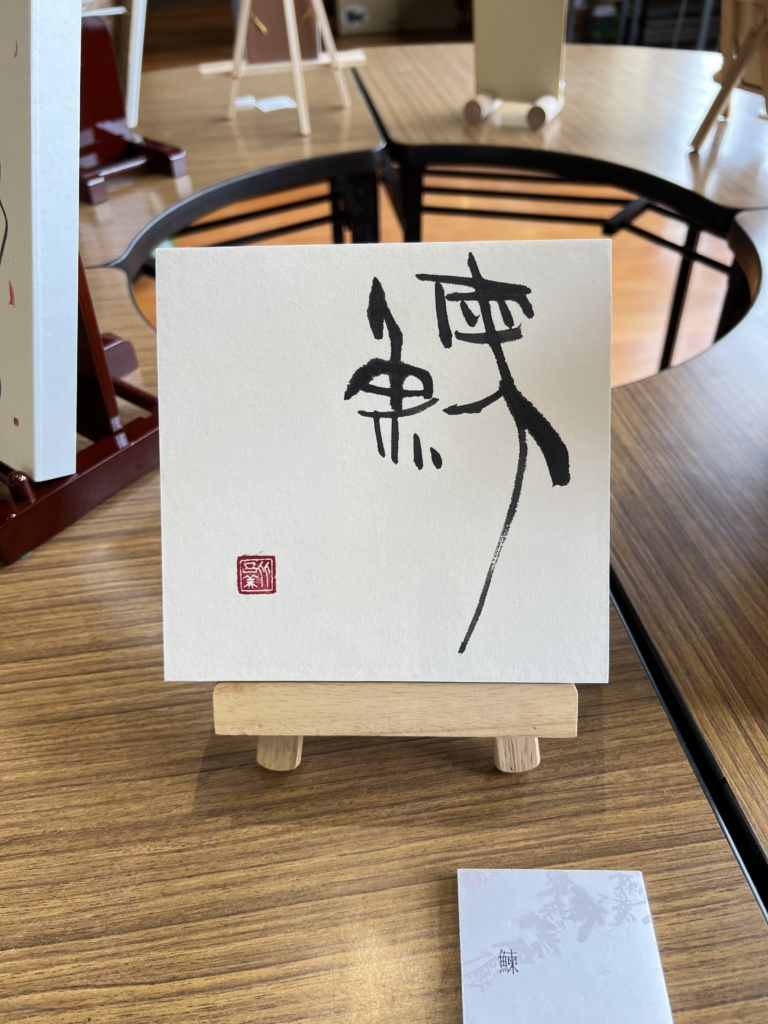

題/魚、李白の北風行、魚影、ちりぬるを、雪、梅と鶯、水仙したたる、視死若生(死を視るに生の若し−甲骨文字)、彗星

この他陶芸家の鉄谷泰三氏の力を借りて、字を書いた小皿を出しました。

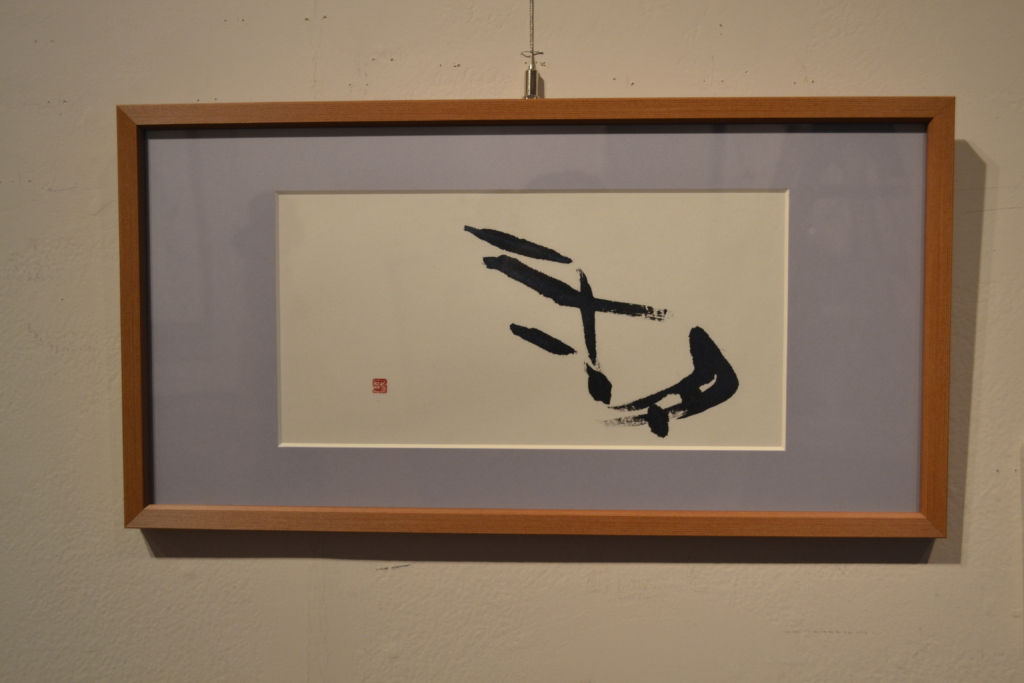

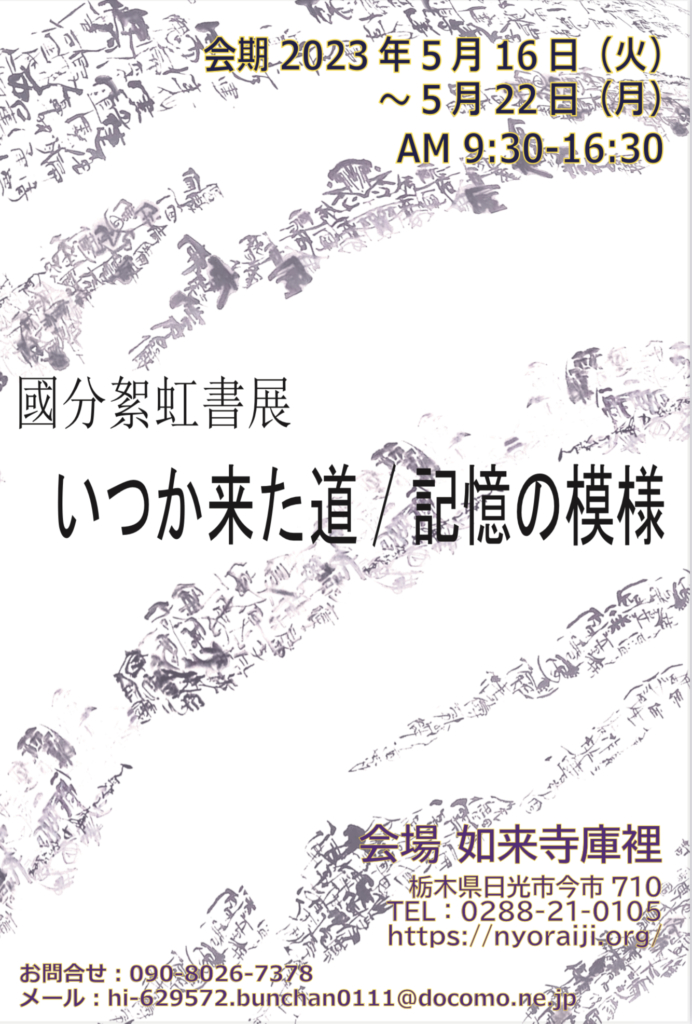

「國分絮虹書展 〜いつか来た道/記憶の模様〜」を終えて

日光市の下今市にある如来寺、500年あまりの歴史があり、家光公も立ち寄られた所の庫裡が会場でした。降るような新緑に囲まれ、爽やかな風が訪れた一週間でした。土地の方々がたくさんみえ、来て良かったと言って下さいました。東京、神奈川、宇都宮からの友人知人も来てくれて、嬉しい展示でした。

思いがけず友人の山形直子氏が、往復のドライブを申し出てくださり、新緑の杉並木も走りました。彼女には会場のお花まで応援してもらいました。

会期中、今市の老舗旅館「あたみ館」に泊めてもらいましたが、趣のある宿で、丁度畳替えをされたところとか、その香りにも癒やされました。

ご案内

國分絮虹書展 ~いつか来た道/記憶の模様~

会場 如来寺庫裡

栃木県日光市今市710

TEL:0288-21-0105

https://nyoraiji.org/

会期2023年5月16日(火)~5月22日(月)

AM 9:30-16:30

お問合せ:090-8026-7378

メール:hi-629572.bunchan0111@docomo.ne.jp

*いつか見た、感じた、風景・空間・空気・希求などが無意識のうちに刻まれていたかもしれない。作品に現れる象・線・リズム等は自分、無意識の記憶が模様になってくる。

*碧梧桐という人の精神、生き方、審美観は実に魅力的だ。それを知る前に私は、その一枚の短冊作品に強い衝撃を受けた。よい作品とは存在を明示する力を持つのだろう。

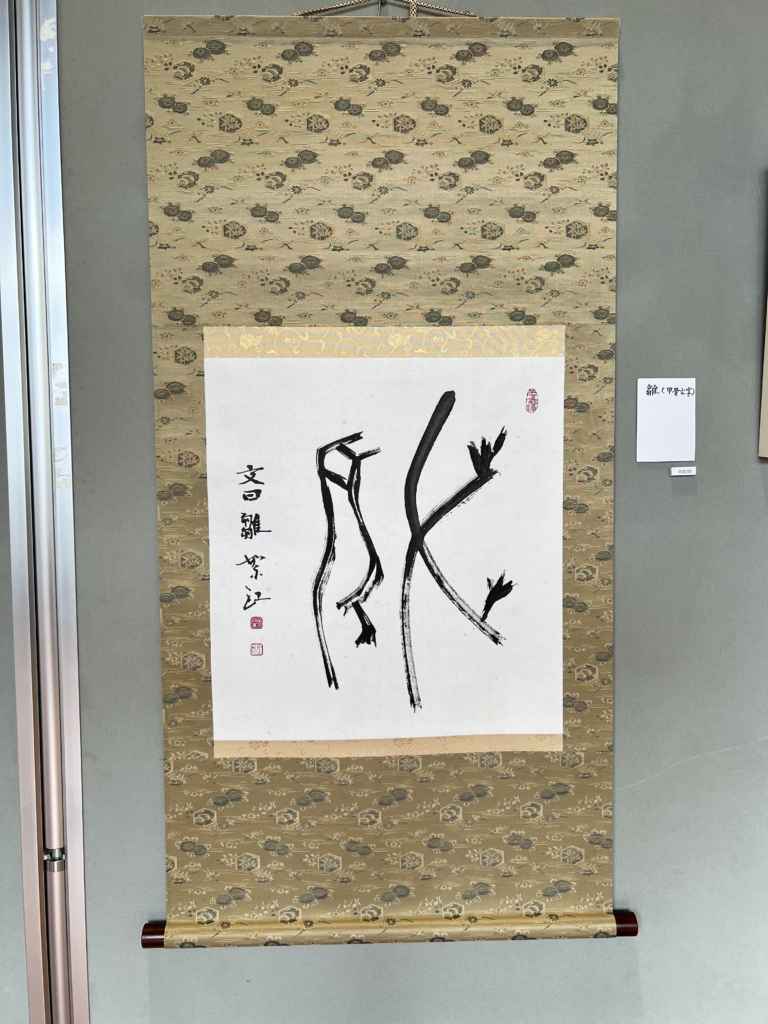

*甲骨文字は漢字の原初。この時代(殷代/紀元前16世紀~)人間は知情意を分化せず、天地の力とともに生きていたと思う、宇宙の一存在として。いわばその生命力がシンプルな文字の美となったのではないか。

そんなことを思いながら書いてきたものを、このほど展示させて頂きます。ご笑覧下さい。

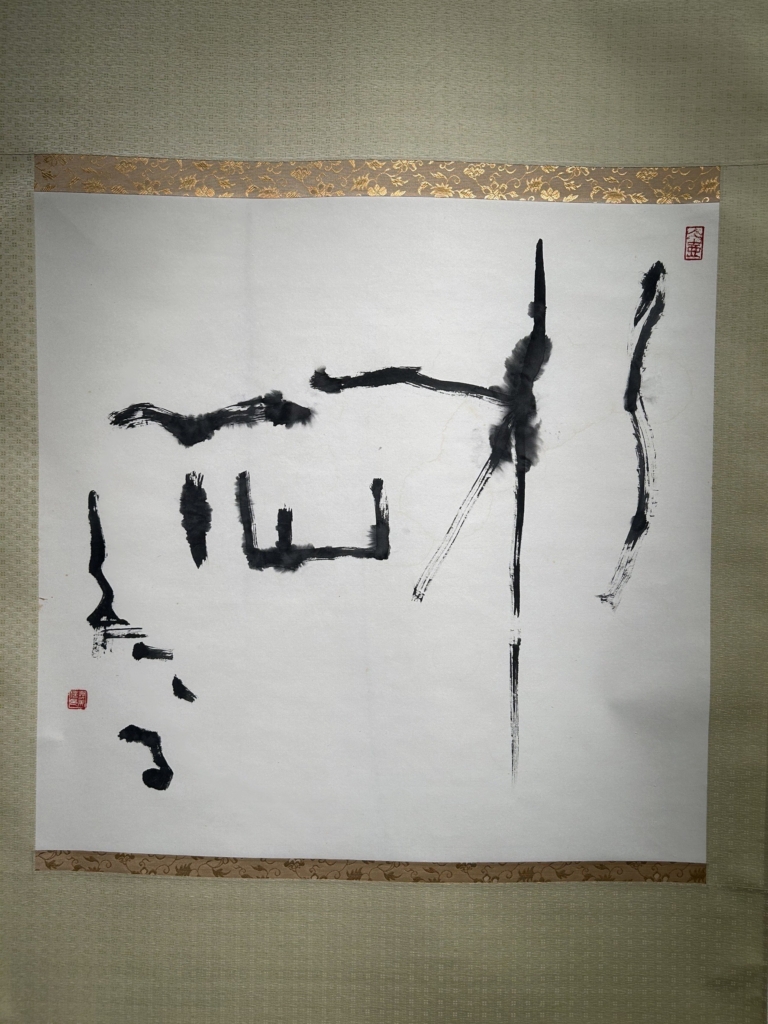

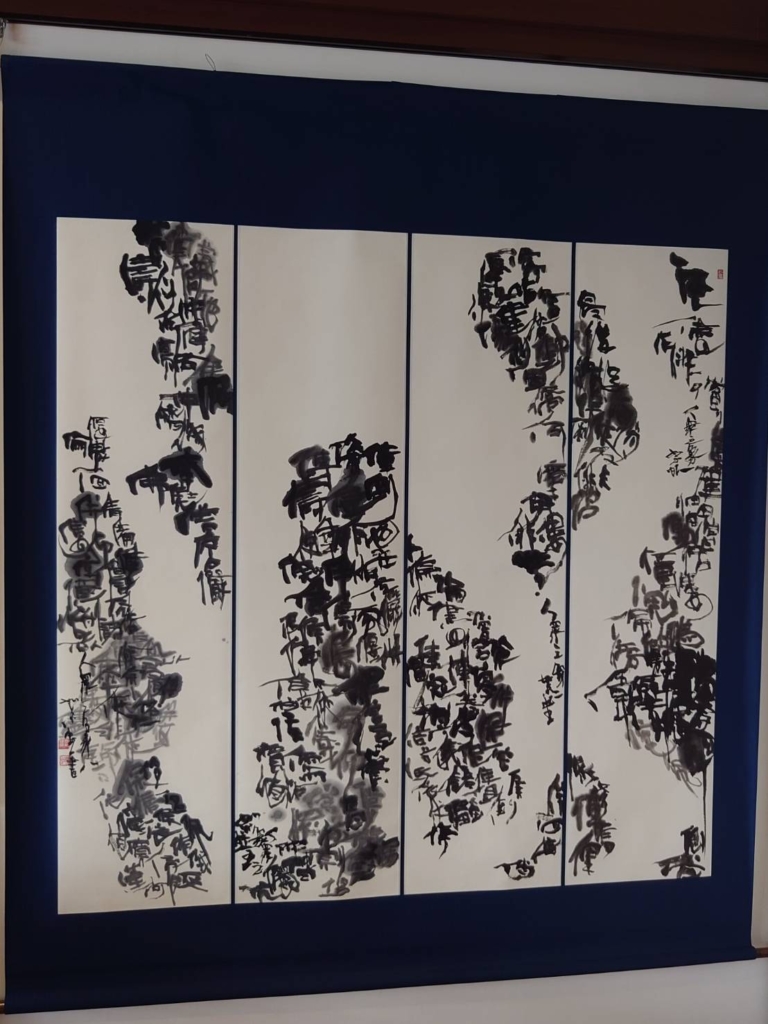

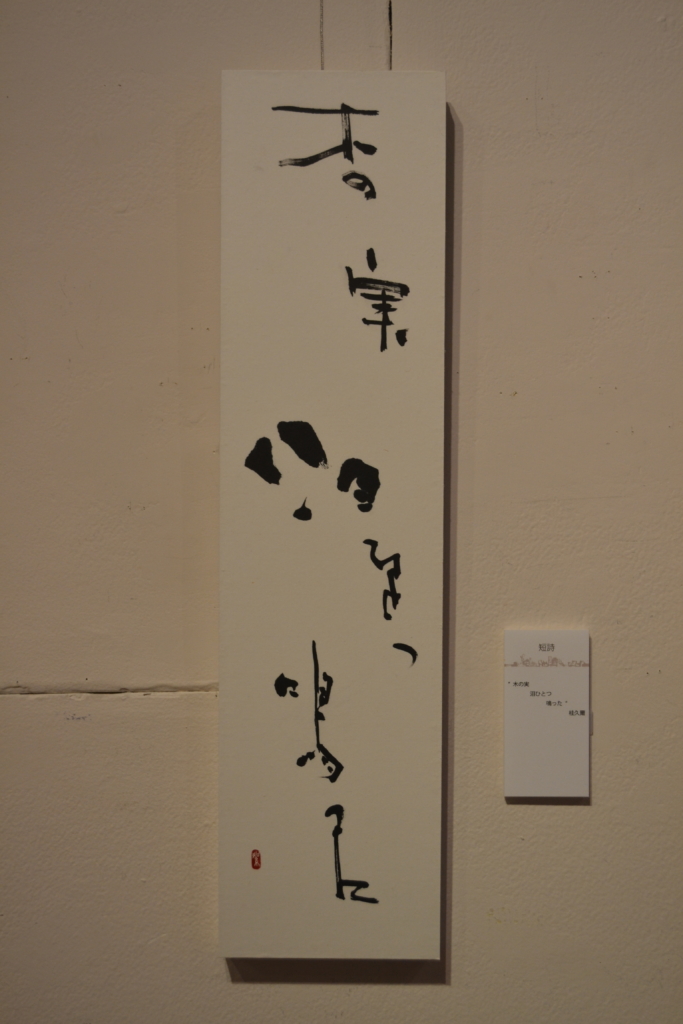

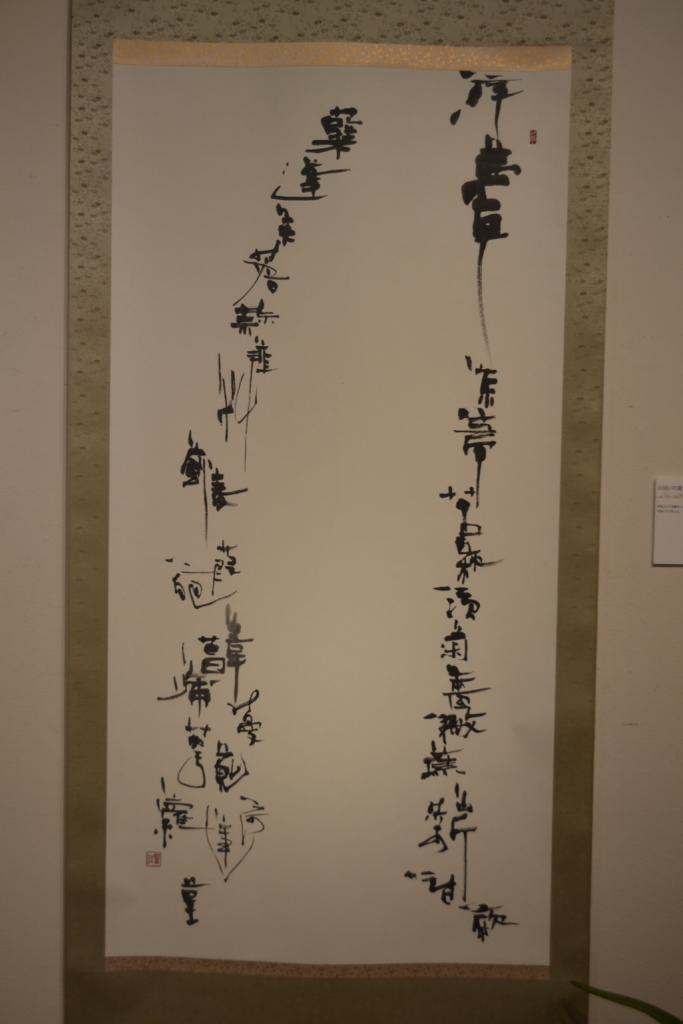

人が繋がる。

銀河のように、

森のように、

巌塊のように。

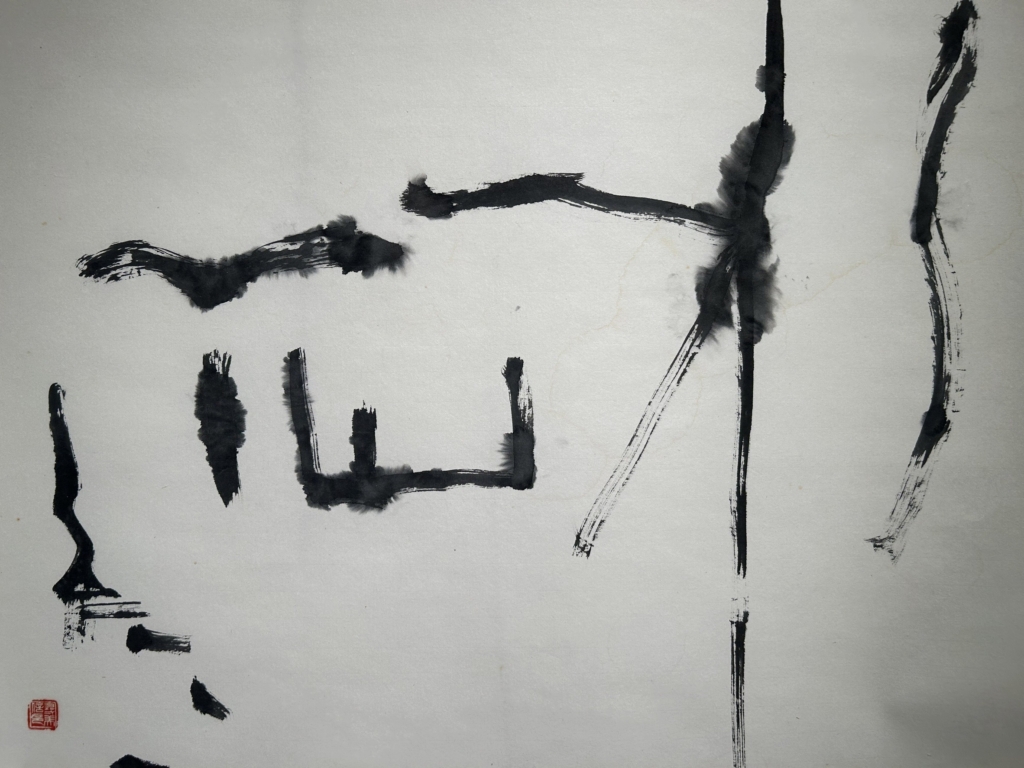

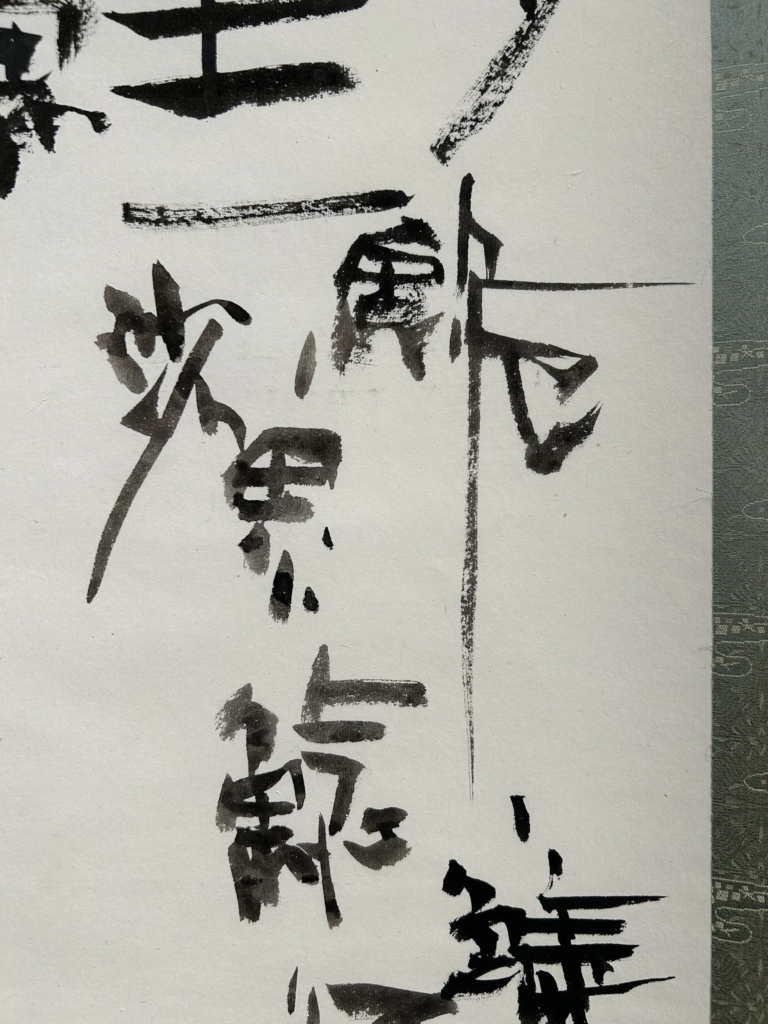

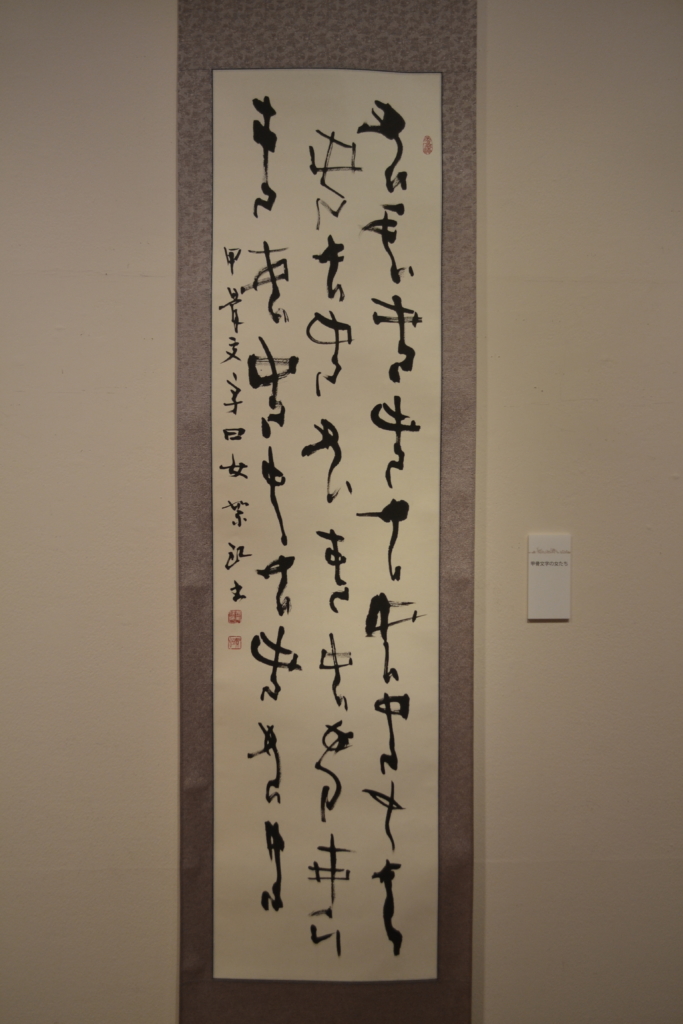

上は人偏の漢字を集めた一幅です。

プロフィール

國分ひろみ(絮虹/じょこう)

1947年1月生

早稲田大学第一文学部西洋哲学専修卒業

書を岡本雅堂、張大順に師事。

第一回個展 2014/5於/NYマンハッタン チェルシーRogueギャラリー。

今回8回目の個展になります。

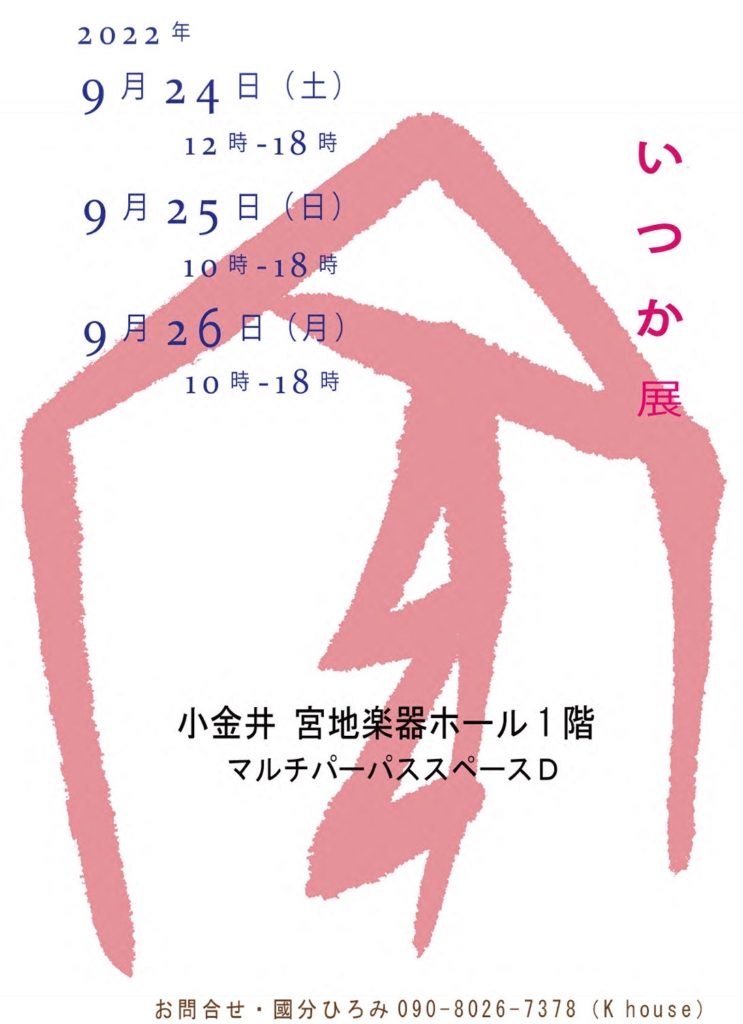

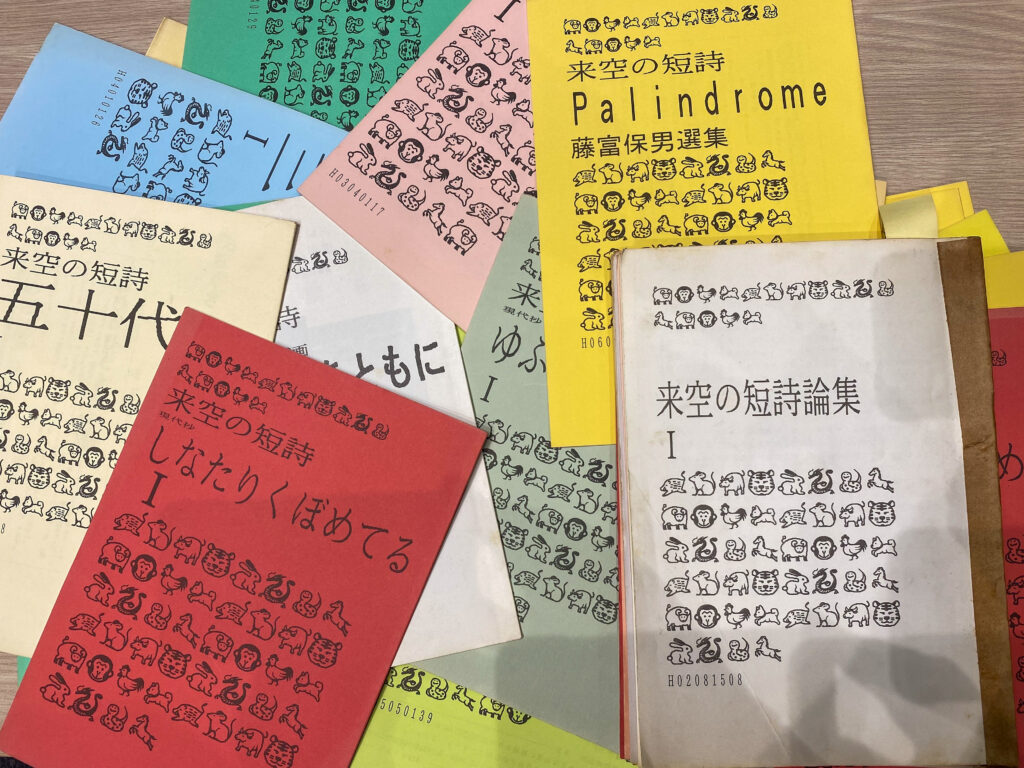

「いつか展」開催

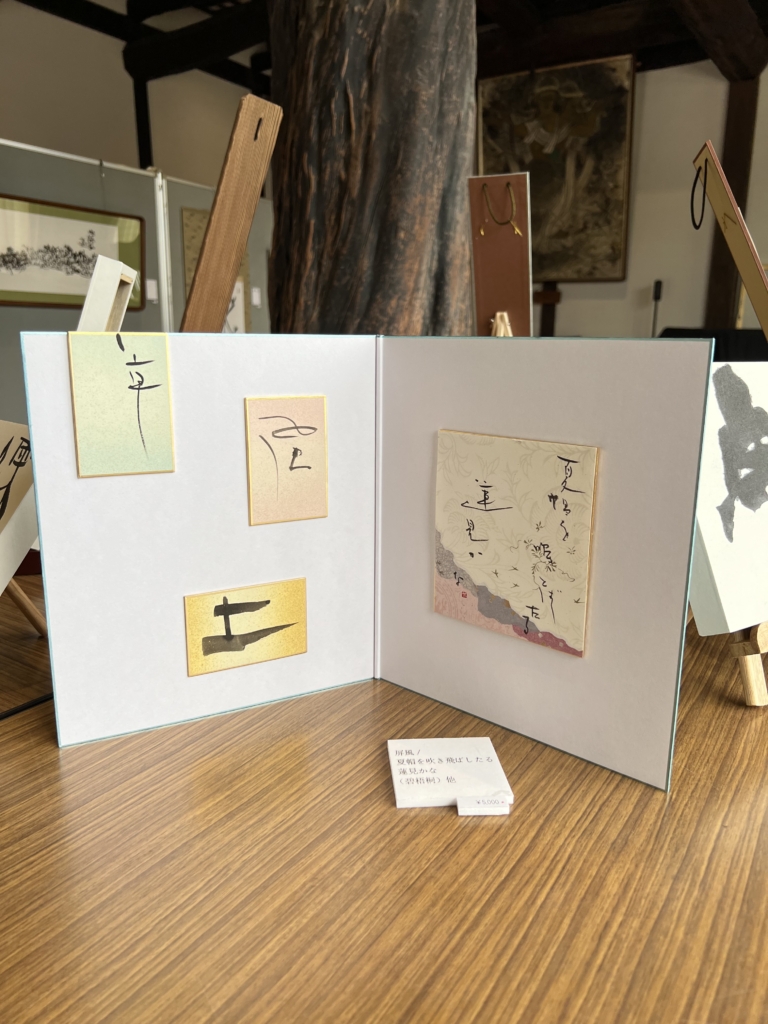

いつかやってみたかった一家の展です。家族6人のうち今回の出品は父(故)来空、母絮虹、次女ひづるのものですが、キャプション、レイアウト、設営等は全員で。

父来空は、短詩人で河東碧梧桐研究家。本人の短詩の自筆短冊・色紙、詩集、著書、同人誌「ピストル」「短詩人」のバックナンバーそして独力で編纂刊行した『河東碧梧桐全集20巻』

等、母絮虹は書作品を、次女ひづるはイラストを中心とした作品を出しました。

短期間でしたが、200人を超えるご来場者で賑わいました。会場はギャラリー仕様ではなく、外の光も入って外の木々もガラス越しの背景となるところでしたが、これが意外と面白く。

ご案内

ご案内

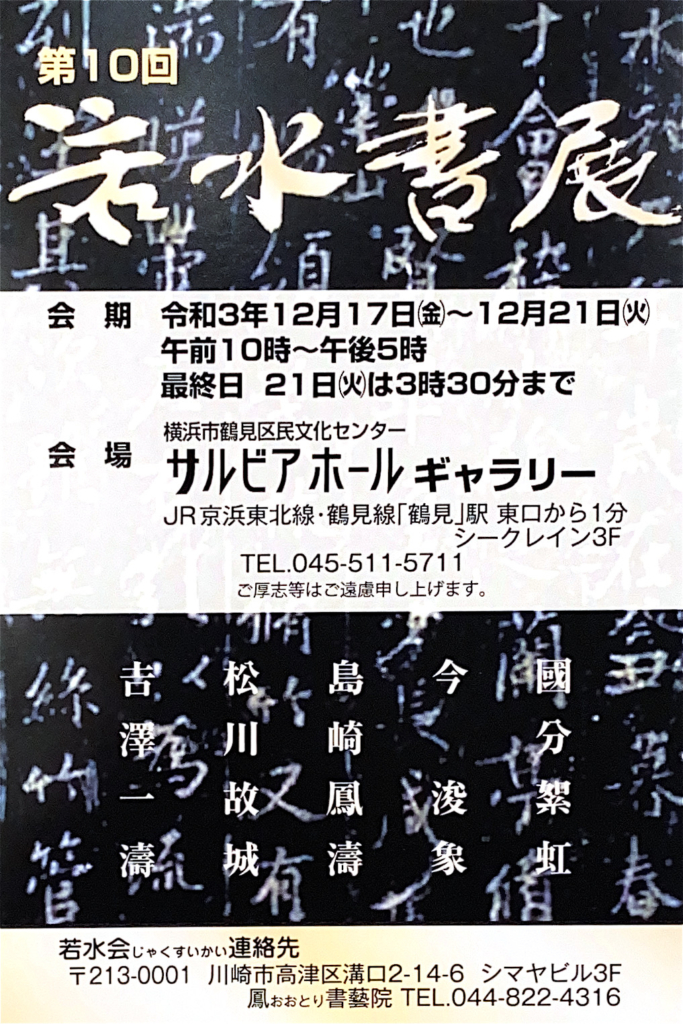

かつて岡本雅堂(1916- 1998 静雅書道会創立者)の門下で書芸術と在野精神を学んだ同志の作品展です。

二年毎に開催してきた本展、今回で十回目を迎えます。メンバー九人が五人になりましたが、書に惹かれてなお変わらぬそれぞれの想いを込めて製作致しました。皆様のご教示を賜れば幸いです。

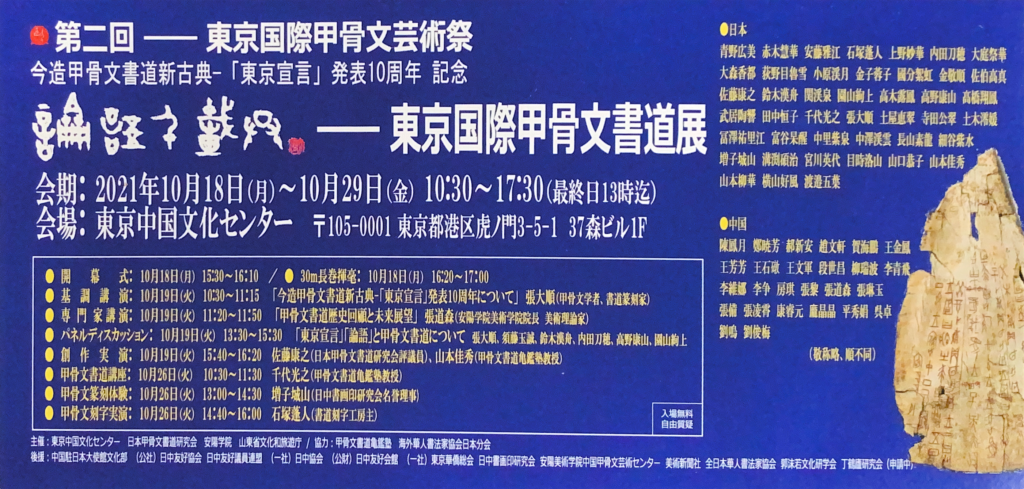

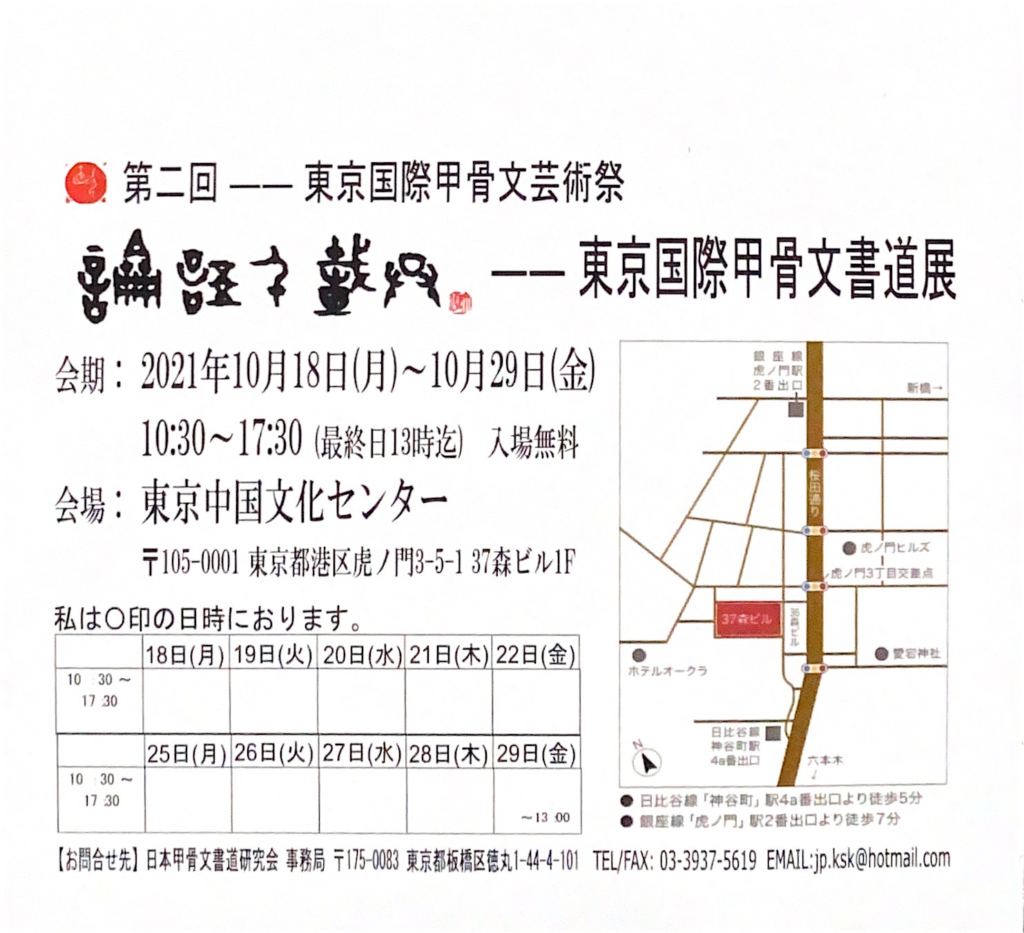

ご案内

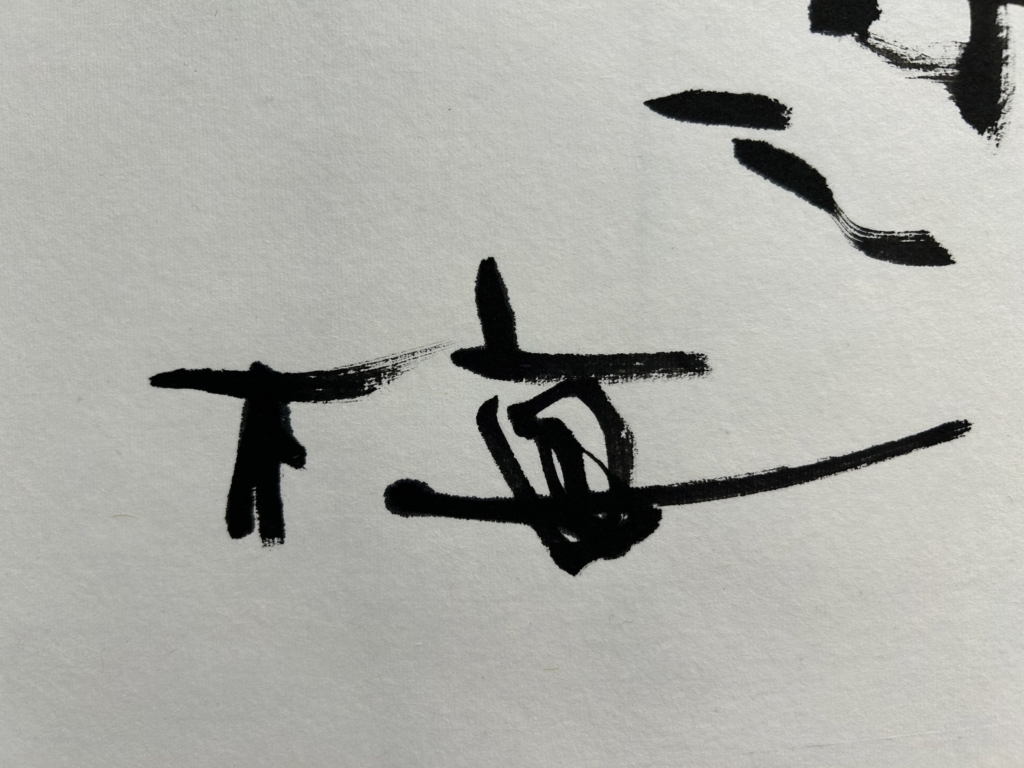

甲骨文字を使って孔子の論語の言葉を書いた展覧会です。

因みに、私、絮虹は「盡善盡美」を書きました。

地下鉄日比谷線「虎ノ門ヒルズ」から徒歩3分です。

ご高覧いただければ嬉しいです。

個展を終えて

新型コロナ禍でこの後再び緊急事態宣言発出となりましたが、

おかげさまで当展は無事開催、終わることができました。

外出の大変なときに、ご来訪賜りました皆様に、

深く感謝致します。ありがとうございました。

60年ぶりにお会いできた方、友人知人、

初めて見ていただけた方、美術家の方々、前港区長様、

思いがけない方々との出会いがあり、楽しんで頂き、

しあわせでした。

ありがとうございました。

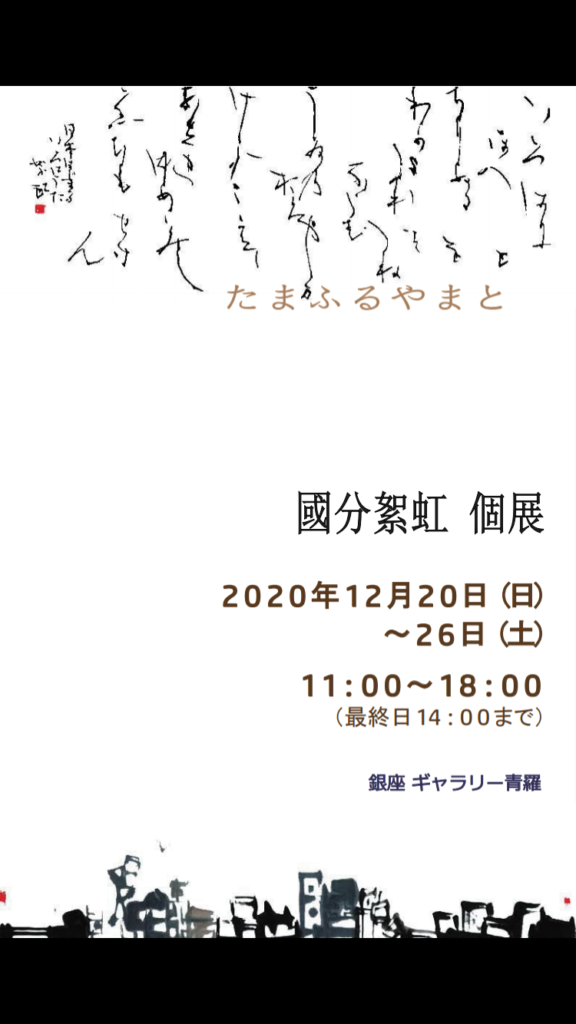

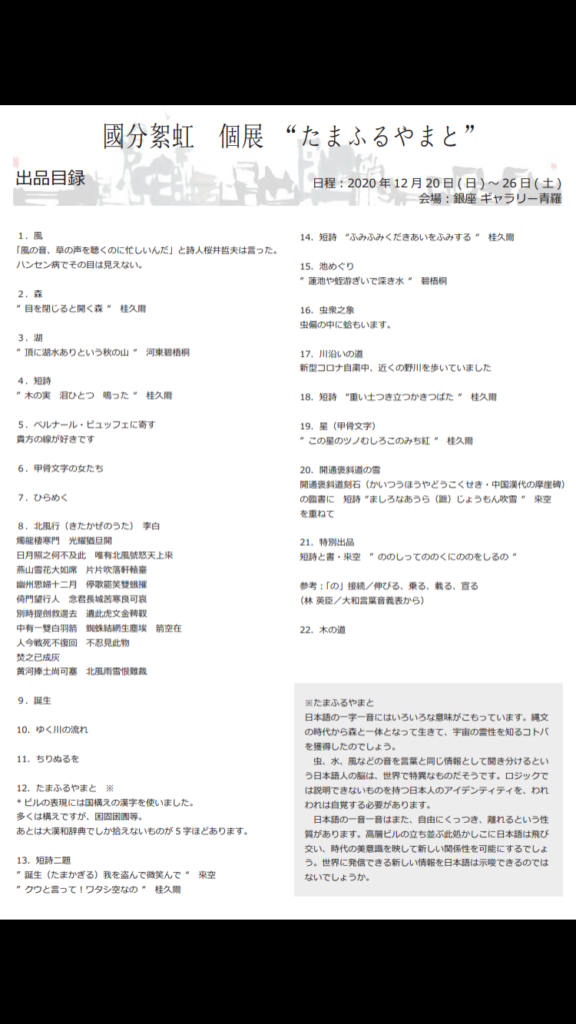

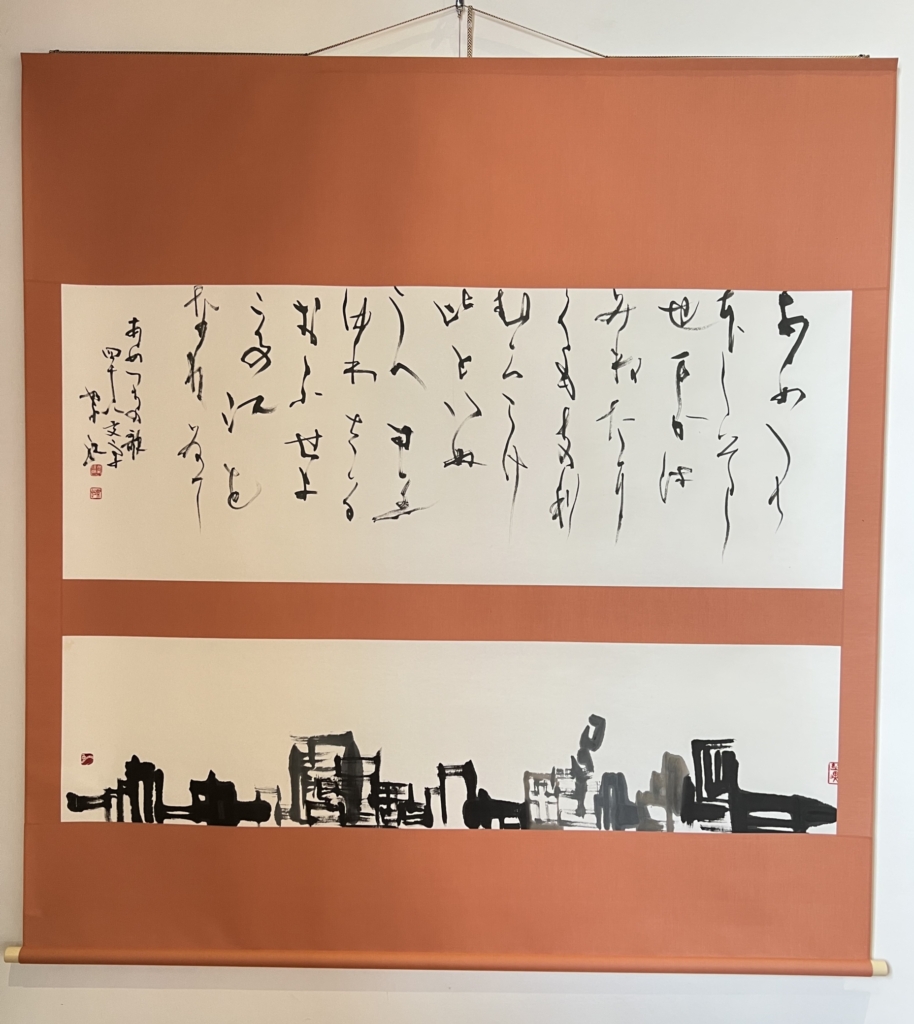

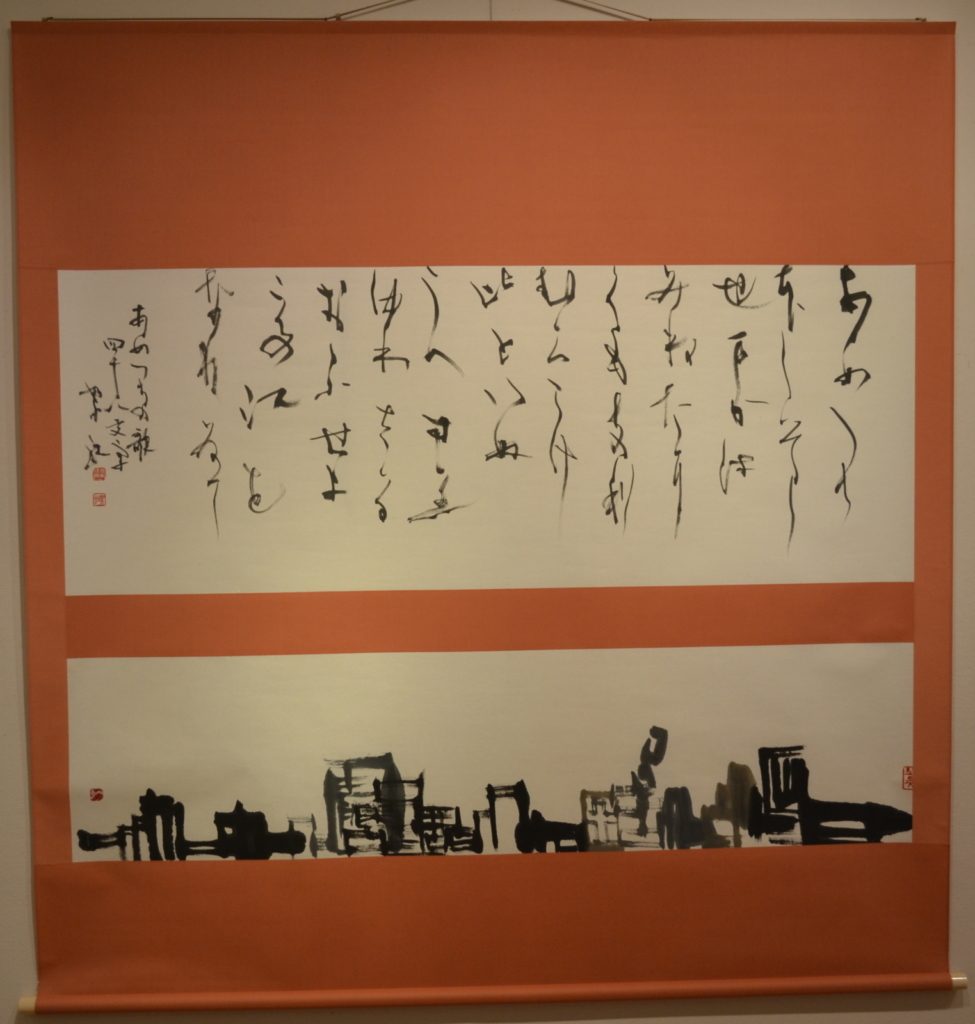

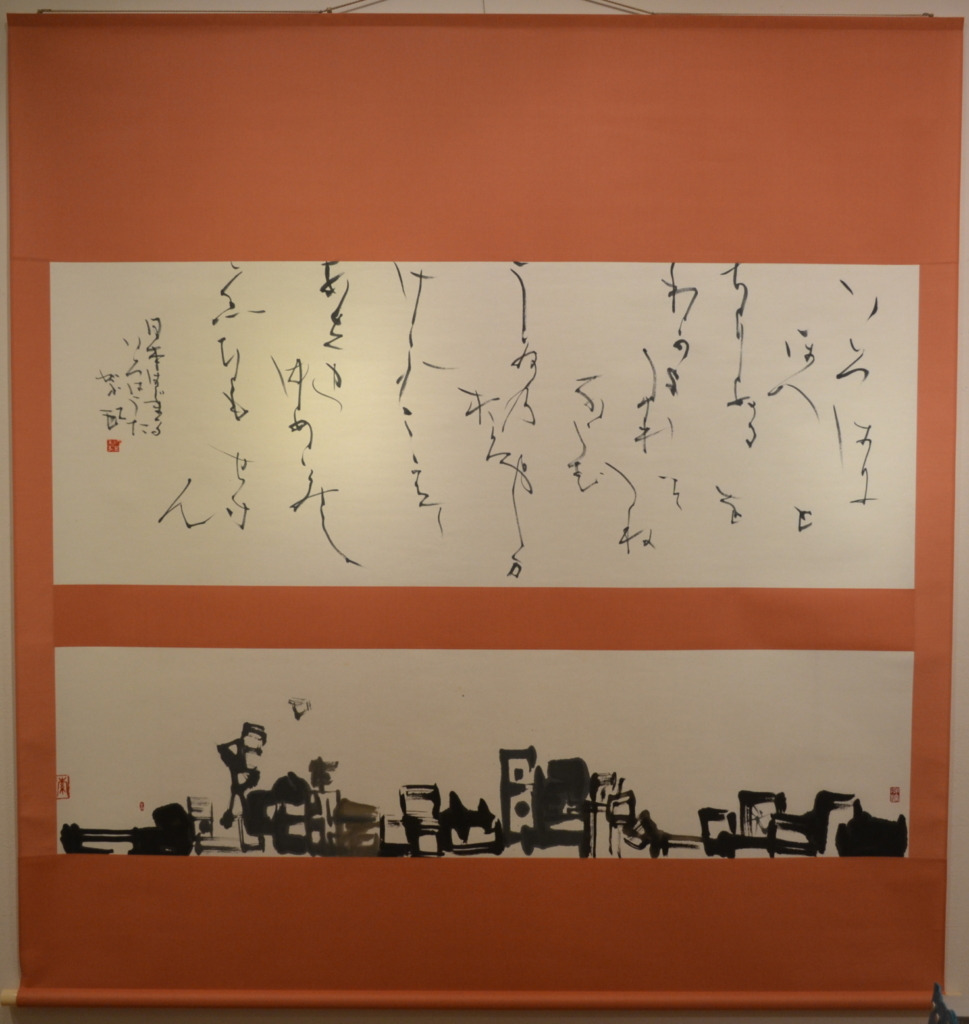

たまふるやまと展

個展を通じて、その時々の想いを表してきました。

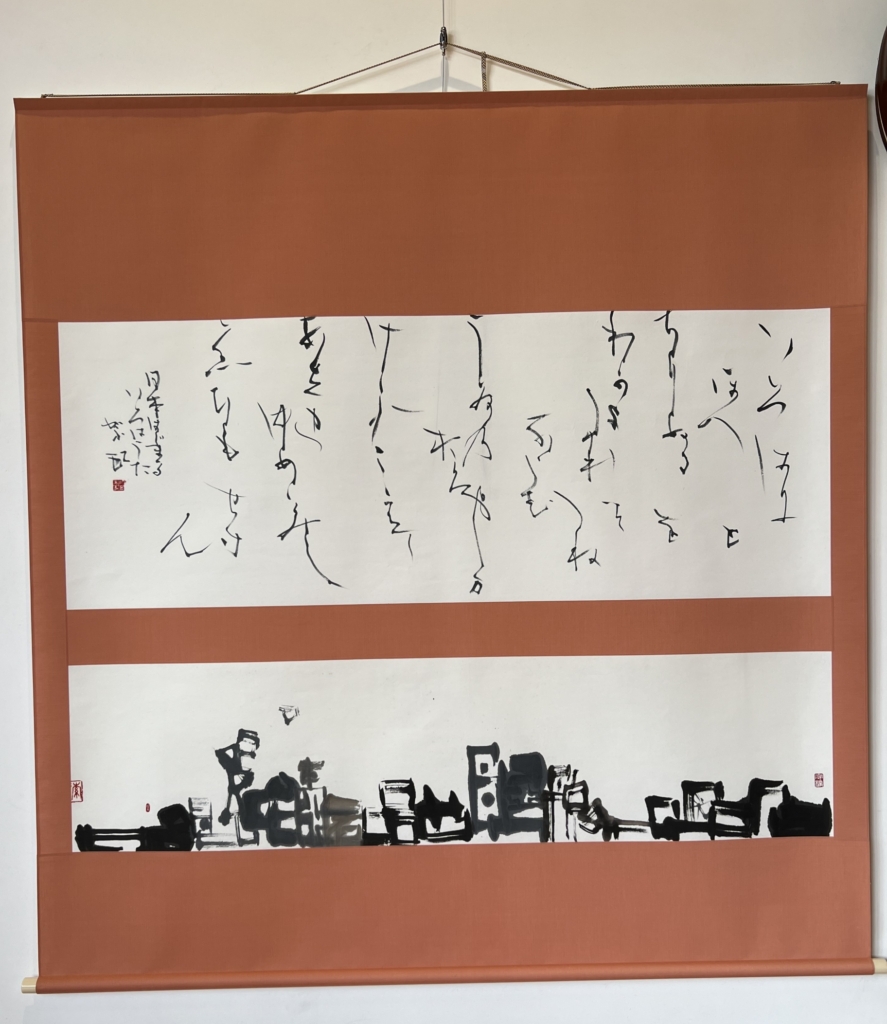

今回、7回展のメインの作品は「たまふるやまと」

国構えの漢字で書いたビル街、そこに降るコトバ、

ひらがな48文字は日本語を表しています

日本語の一字一音には

いろいろな意味がこもっています。

縄文の時代から森と一体となって生きて、

宇宙の霊性を知るコトバを獲得したのでしょう。

虫、水、風などの音を

言葉と同じ情報として聞き分けるという日本語人の脳は、

世界で特異なものだそうです。

ロジックでは説明できないものを持つ

日本人のアイデンティティを、

われわれは自覚する必要があります。

日本語の一音一音はまた、

自由にくっつき、離れるという性質があります。

高層ビルの立ち並ぶ此処かしこに日本語は飛び交い、

時代の美意識を映して新しい関係性を可能にするでしょう。

世界に発信できる新しい情報を

日本語は示唆できるのではないでしょうか。

【個展案内】 たまふるやまと展

場所:銀座・ギャラリー青羅

会期:2020/12/20(日)〜26(土)

時間:11:00-18:00(最終日14:00まで)

http://www.hi-ginza.com/seira/